人気記事

About&Contact

Events

【開催中~9/7(日) 京都府・京都市京セラ美術館】

2025.7.18

草間彌生、初の大規模版画展「松本市美術館所蔵 草間彌生 版画の世界―反復と増殖―」

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>

京都市京セラ美術館にて、世界的前衛芸術家・草間彌生の版画の世界を紹介する展覧会『松本市美術館所蔵 草間彌生 版画の世界―反復と増殖―』が9月7日(日)まで開催中。現在は、7月よりスタートした全点入れ替えの後期展示が公開中だ。

水玉や網目で知られる草間彌生の作品は、空間を覆い尽くすようなスケール感と、増殖していくような圧倒的なエネルギーで世界中を魅了してきた。それは空間インスタレーションにとどまらず、版画という複製芸術の中にも息づいている。

本展は、そんな草間芸術のもうひとつの側面である“版画”に焦点を当てた初の大規模展。靴やドレス、帽子、レモンスカッシュといった日常のモチーフが、彼女の代名詞である水玉や網目と融合し、画面の中で豊かな生命力を放つ。

展示されているのは、草間の故郷・長野県松本市の松本市美術館が所蔵する貴重な版画作品に、作家蔵の作品を加えた約330点。その中には、2004年から約4年をかけて制作され、近年の躍進の起点となったシルクスクリーン作品「愛はとこしえ」シリーズや、江戸時代の浮世絵の制作技術を継承する版元と前衛芸術の「共創」で実現した富士山の木版画連作も。初期から近年の代表作まで、草間彌生の版画芸術の魅力と軌跡を体感できる内容となっている。

水玉や網目の増殖が創作活動の根幹にあった草間と、複製芸術である版画との出合いは、必然だったのかもしれない──。そんなことに思いを馳せながら、色や形の広がりに身をまかせてみてはいかがだろうか。

◆「松本市美術館所蔵 草間彌生 版画の世界―反復と増殖―」

【会期】開催中~2025年9月7日(日)

【休館日】月曜日(ただし7/21、8/11は開館)

【開場時間】10:00~18:00(最終入場は17:30まで)

【会場】京都市京セラ美術館 新館 東山キューブ(京都府京都市左京区岡崎円勝寺町124)

【入場料金】一般 2,200円、大学・高校生 1,400円、中・小学生 600円、ペアチケット 4,000円

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>

関連記事

投稿 草間彌生、初の大規模版画展「松本市美術館所蔵 草間彌生 版画の世界―反復と増殖―」 は Premium Japan に最初に表示されました。

Events

【2025年8月10日限定】KEI Collection PARISで開催

2025.7.18

フランス・ミシュラン三ツ星小林圭シェフが一夜限りの特別ディナーイベント開催

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>

フランス版ミシュランガイドで3つ星を6年連続獲得した小林圭シェフが手掛ける、⻁ノ門ヒルズステーションタワーの最上階49階のグリルガストロミーレストラン「KEI Collection PARIS(ケイ・コレクション・パリ)」は、2025年8月10日(日)に一夜限りのスペシャルディナーイベントを開催する

KEI Collection PARISは、2024年3月にオープンしたグリルガストロミーレストラン。普段は日によって変わる素材の“お品書き”の中からご自身で料理を選び、自分だけのコースを組み立てる「アラカルト形式」を採用しているが、このディナーイベントではパリから来日する小林圭シェフを迎え、本イベントのために小林圭シェフが監修した特別なコースを提供する。

軽井沢 柳沢農園フルーツトマト カッペリーニ キャビアクリスタル【本イベント限定】

KEI Collection PARISのシグネチャーの一つ、石焼Maki 延寿牛ユッケ 生雲丹。

コースには「石焼Maki 延寿牛ユッケ 生雲丹」などKEI Collection PARISのシグネチャーディッシュに加え、季節の息吹を贅沢に閉じ込めた「軽井沢 柳沢農園フルーツトマト カッペリーニ キャビアクリスタル」など、通常のディナー時には提供されていない特別な逸品が味わえる。

兵庫県産太田牛フィレ グリエ

Restaurant KEIのシグネチャーデザートとして知られる 「ヴァシュラン」をオマージュし、KEI Collection PARIS 仕様にアレンジ。

さらに、パリのレストラン「Restaurant KEI」を象徴するデセールである 「ヴァシュラン」をKEI Collection PARISのエスプリで再構築した「ヴァシュラン エキゾチック」も、一 夜限りで特別提供される。

ソムリエがこの日のために厳選した、料理との至高のマリアージュを 奏でるドリンクペアリンクも用意される。

さらにイベントでは小林圭シェフ本人との貴重な歓談の機会や、販売中の小林圭シェフの料理を収めた写真集「KEI III」への直筆サインなども行われる予定だ。

【イべント概要】

開催日時:2025年8月10日(日)17:30/18:00/21:00[2時間半・完全入替制]

開催場所:KEI Collection PARIS(ケイ・コレクション・パリ)

東京都港区⻁ノ門2-6-2 ⻁ノ門ヒルズ ステーションタワー 49階

料金:コースおひとり様 38,000円(税込)

※乾杯ドリンク付き

ペアリングドリンクはアルコール 15,000円〜

予約受付:2025年7月15日(火) TableCheckとOMAKASE(今後受付予定)にて受付開始

※キャンセルポリシー:72時間前以降 50%(19,000)/48時間前以降 100%(38,000)

※写真集「KEI III」は予約サイト内【必須質問事項】にて予約可能。

(数に限りがあるのでご了承ください)

※イべント当日のみBARの営業時間は、21:00-24:30(23:00FoodLO/24:00DrinkLO)に変更となります。

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>

関連記事

投稿 フランス・ミシュラン三ツ星小林圭シェフが一夜限りの特別ディナーイベント開催 は Premium Japan に最初に表示されました。

Events

【7/19(土)〜9/2(火) 神奈川県・そごう美術館】

2025.7.11

猫たちが主役の展覧会「Ukiyo-e 猫百科 ごろごろまるまるネコづくし」

高橋弘明《[白猫]》個人蔵

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>

今も昔も人々を魅了する「猫」。その愛らしく、どこかミステリアスな魅力を、浮世絵版画をとおして紐解く展覧会「Ukiyo-e 猫百科 ごろごろまるまるネコづくし」が、そごう美術館にて開催される。会期は7月19日(土)から9月2日(火)まで。

歌川国芳 《流行猫の狂言づくし[団七九郎兵衛ほか]》 個人蔵

歌川国芳《猫の百面相[またたび 荒獅子男之助ほか]》 渡邊木版美術画舗蔵

本展では、大の猫好きとして知られる歌川国芳をはじめ、江戸時代から明治にかけて活躍した31名の浮世絵師による、猫モチーフの作品147点を展示。毛づくろいや爪とぎ、のびをする姿といった“猫らしい”仕草はもちろん、ちょっと怖い化け猫や、擬人化されたユーモラスな猫まで、変幻自在に描かれた猫たちが勢揃いしている。

月岡芳年 《風俗三十二相 うるささう 寛政年間処女之風俗》個人蔵

こうした表現を通して見えてくるのは、江戸時代の人々と猫との親密な関わり。浮世絵に描かれた猫たちの仕草からは、当時の人々が猫をどのように見つめ、共に生きてきたのかが浮かび上がってくる。そんな、猫と人とのやさしい関係にも注目したい。

河鍋暁斎《暁斎楽画[猫と鼠]》個人蔵

古くは平安時代の『源氏物語』の中に宮廷で愛される姿が登場し、江戸時代になるといっそう身近な存在となった猫。時代を超えて私たちを惹きつけてやまない存在の魅力を、会場で見つめ直してみてはいかが。

◆「Ukiyo-e 猫百科 ごろごろまるまるネコづくし」

【会期】2025年7月19日(土)~9月2日(火)

※会期中無休

【会場】そごう美術館(横浜駅東口・そごう横浜店6階)

【時間】10:00~20:00(入館は閉館の30分前まで)

関連リンク

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>

関連記事

投稿 猫たちが主役の展覧会「Ukiyo-e 猫百科 ごろごろまるまるネコづくし」 は Premium Japan に最初に表示されました。

Features

将軍の側に仕えた女性たちの、知られざる暮らしに迫る

2025.6.30

特別展「江戸☆大奥」。東京国立博物館で開催

『千代田の大奥』より「千代田大奥 御花見」 楊洲周延筆 明治27年(1894)東京国立博物館蔵

※会期中、展示替えがあり

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>

将軍の身の回りを支えた女性たちが暮らした“奥”の世界を、貴重な史料や美術品を通して紹介する特別展「江戸☆大奥」が、東京国立博物館 平成館にて開催される。会期は7月19日(土)から9月21日(日)まで。

竹菱葵紋散蒔絵婚礼調度 鶴樹院(豊姫)所用 文化13年(1816) 東京国立博物館蔵

※通期展示

重要文化財 振袖 黒綸子地梅樹竹模様 桂昌院(お玉の方)所用 江戸時代 17世紀 東京・護国寺(文京区)蔵

※前期展示(7/19〜8/17)

江戸幕府の隠された歴史ともいえる、大奥。会場では、この閉ざされた世界での生活がわかる絵画や、将軍の妻妾たちが身につけていた衣装、婚礼調度品、生活用品や遊び道具などを展示。政治や武家社会とも密接に関わっていた大奥の役割や、そこでの暮らしぶりを重層的に紐解いていく。

『千代田の大奥』より「千代田の大奥 お櫛あげ」 楊洲周延筆 明治27年(1894) 東京国立博物館蔵

※会期中、展示替えがあり

『千代田の大奥』より「千代田の大奥 滝見のお茶や」 楊洲周延筆 明治28年(1895) 東京国立博物館蔵

※会期中、展示替えがあり

見どころのひとつが、江戸時代末期から明治時代にかけて活躍した絵師・楊洲周延が、大奥の様子を懐古的に描き人気を博した『千代田の大奥』の全場面一挙公開(※会期中、展示替えあり)。期間中、全40場面を見られる、またとない機会となっている。

重要文化財 刺繡掛袱紗 浅葱繻子地杜若と撫子に酒器「長生」字模様 瑞春院(お伝の方)所用 江戸時代 17~18世紀 奈良・興福院(奈良市)蔵

※前期展示(7/19〜8/17)

春日局像 伝狩野探幽筆 江戸時代 17世紀 東京・公益財団法人 德川記念財団蔵

※通期展示

さらに、五代将軍徳川綱吉が側室である瑞春院(お伝の方)にあてて送ったとされる、重要文化財 奈良・ 興福院の刺繡掛袱紗全31枚も公開。元禄期における最高の刺繡技術を用いて制作された逸品から、当時の高い染織技術と美的感覚を感じ取ることができるはずだ。また、大奥の構造や女中たちの生涯にもフォーカスしている。

徳川種姫婚礼行列図巻 上巻 (部分) 山本養和筆 江戸時代 18~19世紀 東京国立博物館蔵

通期展示 ※会期中、場面替えがあり

展示には、NHKドラマ10「大奥」で用いられた衣装を展示し、ドラマなどでおなじみの「御鈴廊下」のセットを再現するなど、視覚的にもわかりやすい構成に。ドラマや映画の世界と実際の大奥ではどのような違いがあるのか、比較しながら鑑賞するのも面白そうだ。

奥奉公出世双六 万亭応賀作、歌川国貞(三代豊国)筆 江戸時代 19世紀 東京都江戸東京博物館蔵

※前期展示(7/19〜8/17)

大奥という特殊な空間の成り立ちや、その中で生きた人々の姿を丁寧に掘り下げる特別展。華やかなる世界に、足を踏み入れてみてはいかがだろうか。

特別展「江戸☆大奥」

【会期】2025年7月19日(土)~9月21日(日)

【休館日】月曜日、7月22日(火)

※ただし、7月21日(月・祝)、8月11日(月・祝)、9月15日(月・祝)は開館

【開館時間】9:30~17:00

※毎週金曜・土曜、7月20日(日)、8月10日(日)、9月14日(日)は20時まで。

※入館は閉館の30分前まで

【会場】東京国立博物館 平成館

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>

Features

2025.6.30

高輪「茶室 BAR ROKKAN by ROKU GIN」サントリー「ROKU〈六〉」ブランドを深く知り愉しむ

関連記事

投稿 特別展「江戸☆大奥」。東京国立博物館で開催 は Premium Japan に最初に表示されました。

Features

約200点の絵画と資料でひもとく、日本人の旅の原風景

2025.6.24

茨城県近代美術館にて開催「旅にまつわる絵とせとら ―歌川広重から東山魁夷まで―」

初代歌川広重《東海道五拾三次之内 庄野 白雨》天保初期(1830年代) 郵政博物館蔵 ※8/16~8/31 展示

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>

茨城県近代美術館にて、江戸時代から現代にいたるまで、“旅”の魅力がつまった約200の作品を紹介する「旅にまつわる絵とせとら ―歌川広重から東山魁夷まで―」が開催される。会期は7月16日(水)から8月31日(日)まで。

初代歌川広重《東海道五拾三次之内 御油 旅人留女》天保初期(1830年代) 郵政博物館蔵 ※8/1~8/15 展示

東山魁夷《白夜光》1965 年 東京国立近代美術館蔵

見どころのひとつが、初代歌川広重が手がけた「東海道五拾三次」の浮世絵シリーズや、横山大観がインドで出逢った光景を描いた「流燈」、旅とともに生きた国民的風景画家・東山魁夷の北欧連作のひとつ「白夜光」など、時代や地域を超えて人々の心を動かしてきた名作の数々。

横山大観《流燈》1909年 茨城県近代美術館蔵

小杉未醒《水郷》1911年 東京国立近代美術館蔵

また、展示されている絵画を通じて、ヨーロッパやアジアなど、画家たちが訪れて描いた世界各地の名所めぐりを疑似体験できるのも魅力だ。国内の景勝地では、数多の名画に登場してきた富士山をはじめ、潮来や霞ヶ浦、筑波山、袋田の滝など、茨城ならではの風景を描いた作品も登場する。

吉田博《槍ヶ岳》1921-26年 茨城県近代美術館蔵

このほかにも、江戸時代に人気を博したガイドブック『旅行用心集』や、日本初のグラフィックデザイナー杉浦非水が装丁を手掛けた旅行雑誌『ツーリスト』、鉄道のポスターなど、旅の“エトセトラ”を彩る資料類も展示。当時の旅文化や社会の空気感までも伝える貴重な資料が揃う。

三代歌川広重《東海名所改正道中記 六郷川鉄道 川崎 神奈川迄ニり半》1875 年 郵政博物館蔵 ※7/16~7/31 展示

絵画を通して、その時々に生きた人々が抱いた、旅することへの憧れや喜びを体感できる展覧会。この機会に、日本の旅情を深く味わってみてはいかがだろうか。

◆「旅にまつわる絵とせとら ―歌川広重から東山魁夷まで―」

【会期】2025年7月16日(水)~8月31日(日)

※会期中、一部展示替えあり

【会場】茨城県近代美術館(茨城県水戸市千波町東久保666-1)

【開館時間】9:30~17:00(入場は16:30まで)

【休館日】毎週月曜日

※7月21日(月・祝)、8月11日(月・祝)は開館、翌日休館

【入場料】一般 820円、満70歳以上 410円、高校生 550円、小中生 270円

※障害者手帳・指定難病特定医療費受給者証等をご持参の方および付き添いの方(1名)は無料

※7月19日、8月30日は高校生以下無料

※7月19日は満70歳以上の方無料

関連リンク

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>

関連記事

投稿 茨城県近代美術館にて開催「旅にまつわる絵とせとら ―歌川広重から東山魁夷まで―」 は Premium Japan に最初に表示されました。

Lounge

Premium Salon

林 信行の視点

2025.6.11

大阪・関西万博が示した新しい日本像 〈日本館・シグネチャーパビリオンの見どころ〉

佐藤オオキ氏が総合プロデューサー・総合デザイナーとして手掛けた日本政府館の外観。CLTと呼ばれる最近、注目を集めている木材加工の技術で作った杉材の板を並べてできた円環状の建物になっている。

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>

開幕から2ヶ月が経過した大阪・関西万博。ソーシャルメディアでは古代ローマの彫刻を含む本物が一堂に揃うイタリア館、洗練された雰囲気が漂うフランス館、宇宙旅行を疑似体験できるアメリカ館に加え、異国情緒を感じさせる中東諸国のパビリオンなどが連日話題になっている。

ゴールデンウィーク以降は通期パス利用者の数が増え、連日入場時から大行列が続く人気ぶりだ。訪れているのは日本人だけではない。万博協会が5月17日に発表した統計では訪日観光客も全体の約13%を占めていたという。

そんな中で日本政府は、この国際的な舞台で日本をどのように紹介したのか。実は政府はあえて従来の伝統的なイメージの日本ではなく、多くの日本人にも馴染みのない新しい日本のかたちを提示したのだ。この記事では、あまり触れられていなかった万博における「日本」を紹介したい。

「日本館」が表現したのは日本的循環

万博に関してはよく海外パビリオンの話題を耳にするが、当然、日本のパビリオン「日本館」(正式名称:日本政府館)もある。前回のドバイ万博やミラノ万博では、日本館は最も人気のあるパビリオンだった。実は博覧会国際事務局(BIE)から2回連続で金賞も受賞している。

今回の万博会場ではほとんどの国のパビリオンは、世界最大の木造建築「大屋根リング」の内側に並んでいるが、ホスト国の日本館だけは唯一外側に建てられている。無数の国産杉材の板を一周250mの円形に並べて作った建物だ(設計は日建設計)。落ち着いた雰囲気で、どこか高級リゾートホテルのようだ。

国が同館の総合プロデューサー・総合デザイナーとして選んだのはnendo代表の佐藤オオキ氏——東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の聖火台のデザイナーだ。

佐藤オオキ氏が同館のテーマに掲げたのは世界を構成する無数の小さな「循環」。建物が円環状なのも、それを表している。パビリオンには3つの入り口があり、それぞれがプラント、ファーム、ファクトリーという形で異なる日本の強みを紹介している。

日本館は上から見るとこのような構造になっており3つの入り口のどこから見始めても良い構造になっている。なお、真ん中の水盤エリアにはプラントエリアからしか行くことができない。パビリオンの裏には日本館の舞台裏とも言える「バイオガスプラント」がある。毎日ではないが、時折、興味がある人向けにこの設備のツアーが行われている。【提供︓経済産業省】

「プラント」エリアのサブテーマは「ごみから水へ」。中に入ると建物の外周に沿ったベルトコンベアーの上を色々なものが流れてくる。実はこれ「ごみ」だ。さらに進むと、万博のランチ会場などで使われている紙製の容器が水の中に浸されて分解されている様子を見ることもできる。こうして集められたごみは微生物によって水・熱・電気・CO₂・養分(窒素・リン)に分解されており、日本館はそこで発生したエネルギーによって運営されている。プラントエリアを見終わると日本館の中央にある池(水盤)が現れるが、この水も実は生ごみから取り出したものだ。

その後、日本館の目玉展示の1つである火星の石の展示がある(南極探検隊が56年前に発見したもので100万年前の石と言われている)。日本の精密加工技術で薄くスライスした手で触れることのできる火星の石の展示もある。

プラントエリアではベルトコンベアで運ばれてくるごみや、会場内の飲食店で使われた紙皿が分解されていく様子を見ることができる。

ファームエリアで栽培しているのは、なんと野菜や果物ではなく「藻」類。今、未来の食糧やエネルギーとして藻が大きな注目を集め始めており、日本にはこれを扱うベンチャーを含む企業が急速に増えている。

ファクトリーエリアではドラえもんなどのキャラクターを使ってわかりやすく、「やわらかく作る」という他の国とは少し違う日本の独自のものづくりの姿勢を紹介している。【©Fujiko-Pro】【提供︓経済産業省】

「プラント」エリアの次に現れるのは「ファーム」エリア。サブテーマは「水から素材へ」。藻類の力と、日本が誇るカーボンリサイクル技術を使って、ものづくりの素材を生み出す技術が紹介している。

目玉は無数の緑色の管を立体的に張り巡らせた「フォトバイオリアクター」と32種類のハローキティーだ。このエリアがテーマにしているのは、我々がファーム(農場)と聞いて想像する農産物ではなく海や川に大量に生えている「藻」。石油などの化石燃料への過度な依存から脱却する鍵と言われている。そのまま食品や飼料となるだけでなく、抽出した原料から医薬品、燃料、プラスチック、繊維など様々な素材になる。砂漠や荒地のような農業利用が難しい土地でも、太陽光と少量の水で培養できる。

まだまだ馴染みの薄い藻類に親しみを持ってもらおうと、日本が世界に誇るキャラクター、ハローキティーとコラボをして三角形や四角形、正十二面体などさまざまな形の藻に扮したハローキティーのキャラクターを展示している。

3つ目の「ファクトリー」エリアに入ると、いきなりロボットアームや運搬ロボットと協力しながら人が働いている姿が目に入ってくる。このエリアのサブテーマは「素材からものへ」。日本が強いとされる「ものづくり」をテーマにした展示となっていて、前のプラントエリアで準備された藻類が混ぜ込まれたバイオプラスチックの素材から、2台のロボットアームによる3Dプリンターで日本館内を実際に使用するスツールを製作している。

ここで展示しているのはポスト大量生産・大量消費・大量廃棄の「ものづくり」。資源を効率的・循環的に利用しながら付加価値の最大化を図る「循環経済(サーキュラーエコノミー)」のものづくりであり、リデュース・リユース・リサイクル(3R)を重視したものづくりだ。実は日本では数百年前から、資源や部素材の「循環」という発想を強く意識して、”やわらかい”構造を志向して創意工夫を凝らす、独自の「循環型ものづくり文化」を培っている。

ここでキーワードとなっているのが「やわらかく作る」という発想だ。例えば京都・木津川に架かる「流れ橋」(上津屋橋)は、増水した川の流れに耐えるのではなく、橋桁があえて部分的に壊れ流されることで橋全体にかかる負担を軽減している。東京スカイツリーは、あえてしなることで地震のエネルギーを逃がしている。伊勢神宮は20年に一度、神様をお祀りする建物や宝物を新しく作り直す「式年遷宮」を通して永続性を保つ「常若(とこわか)」を保っている。ドラえもんが、こうした日本に従来からあった循環型ものづくりを未来へのヒントとして紹介している。

古代ローマの彫刻など多くのアート作品で話題となっているイタリア館やフランス的ラグジュアリーを感じさせるフランス館と比べると、伝統文化の発信は確かに弱い印象があるが、これまであまり語られることのなかった世界にもインスピレーションを与えうる日本の強さの本質を紹介できている印象を持った。

落合陽一と石黒浩が見せる未来の姿

日本の国を代表するパビリオンというと、この日本館に加えて8つのシグネチャーパビリオンがある。1970年の大阪万博では、アーティストの岡本太郎がテーマ展示プロデューサーに選ばれ、今も残る「太陽の塔」などを手掛けた。

今回の万博では、すべてを1人に任せるのではなく異なる分野で活躍する8人の専門家をテーマ事業プロデューサーとして選任。生物学者の福岡伸一、アニメーション監督の河森正治、映画作家の河瀨直美、放送作家の小山薫堂、アンドロイド研究の世界的権威で大阪大学教授の石黒浩、音楽家でSTEAM教育家の中島さち子、メディアアーティストの落合陽一、慶応義塾大学教授の宮田裕章が、それぞれ「いのち」をテーマに8つのパビリオンをプロデュースしている。

シグネチャーパビリオンの中でも、圧倒的に目立つ存在なのが全面鏡張りの落合陽一氏のパビリオン「null²(ヌルヌル)」だ。55年前の万博で岡本太郎氏の「太陽の塔」がそうであったように、万博を象徴するモニュメントとして中に入らずとも外から眺めるだけで楽しめるパビリオン、「人類が見たことのない光景」を目指して作られた。

落合氏は最強の映像装置は鏡だとしており、鏡には「風景の変換装置」としての側面があると言う。日本でも最大級の鏡には、その日の空模様、来場者自身を映し出されるが、実はこの鏡には仕掛けがあり時折、変形して大きく歪んだり、面が渦を巻くようにねじれたり、鏡面上にさざ波が起きることもあり、一定の風景にとどまることがなく「無常感」を感じさせる。

一方、パビリオン内部は天井と床はディスプレイになっており四方は合わせ鏡の状態、無限に続く映像の中に放り込まれたような体験となっている。あらかじめ予約して体験をすると3Dスキャナーで取り込んだ等身大の自分の映像がその空間の中に現れ、空間そのものが自分自身のデジタルの鏡にする体験ができる。

落合氏は、自然とテクノロジーを対立させるのではなく滑らかにつなげて新たな一体性を見出す「デジタルネイチャー(計算機自然)」という考えを提唱している。「色即是空・空即是色」をモチーフに「空」の文字を「空」を意味するコンピューター用語の「null」で置き換えて「null²」というパビリオン名にしている。世界で趨勢のデジタルテクノロジーは西洋の価値観の中から生まれてきているが、同館は日本的なデジタルテクノロジーの捉え方として海外の人にこそ見て欲しいパビリオンと言える。

まるで映画を1本観たかのようなしっかりとした奥深い体験で好評なのが石黒浩氏による「いのちの未来」館だ。科学技術と融合することで「いのち」の可能性を飛躍的に拡げる未来をテーマにしている。来場者はアンドロイドに案内されながら3つのゾーンをめぐる。

最初のゾーンは「いのちの歩み」。縄文時代の土偶から始まり、埴輪、仏像、そして現代のアンドロイドに至るまで、日本人が古来より「モノ」にいのちを宿してきたアニミズムの文化と歴史が紹介されている。

続くゾーンは「50年後の未来」。映画のセットのような空間で人間とアンドロイドが共存する2075年頃のおばあちゃんと孫の物語が展開する。物語のハイライトの1つが「いのちの選択」——身体機能の衰えによって、まもなく寿命を迎えるおばあちゃんが、身体を機械化してアンドロイドとして生き続けるか、それとも自然なままの身体で寿命をまっとうすべきかという選択を突きつけられ来場者も医師や家族との会話を通して、その議論に思いを巡らせることになる。

「いのちの未来」館、最後のゾーンは「1000年後のいのち -まほろば-」

真っ暗な空間の中央には1000年後の未来の人類を表した3体のアンドロイドがおり、自らの妖しくも美しい姿を見せつけるように室内を舞う。科学技術と融合し身体の制約から解放された人間たちの姿だ。石黒氏は「ロボットは人類が手にした究極の道具であり、やがて人とロボットはひとつになり、共に生きる未来が訪れる」と語っている。これを受けて衣装デザイナーの廣川玉枝が人間と道具が融合する1000年後のいのちの姿をデザインした。皮膚には生命の起源であるDNAの二重螺旋をモチーフに渦を描く流麗な曲線が描かれており、新たな骨格で今日の人類とは違う翼のように広がる体形をしている(「飛翔するフェニックス」がモチーフになっているようだ)。

落合陽一館「null²(ヌルヌル)」は天井に至るまで前面が鏡面の膜で覆われ、空模様や周囲の風景を映し出している。ただの鏡とは違って時々、表面が変形して渦を巻いたり、さざなみが起きたり、映し出される像は常に変化を続けている。 【写真提供:落合陽一】

「null²(ヌルヌル)」は内部も鏡面張りになっている。ただし映し出されるのは天井と床いっぱいに広がったディスプレイの映像だ。予約して観覧する際には、そこに3Dスキャンした自分の映像が現れ、自分自身と対話ができる。ある意味、それは自分自身を映し出すデジタルの鏡と言える。【写真提供:落合陽一】

石黒浩の「いのちの未来」パビリオンではアンドロイドの存在や人間が自らの身体の一部を機械化することが当たり前になった50年後の未来を体験できる。物語は3D映像や影絵などさまざまな形で展開される。

「いのちの未来」パビリオン最後の部屋は、人が科学技術と融合しどんな姿でも手に入れられるようになった未来がテーマ。衣装デザイナーの廣川玉枝が人間と道具が融合する1000年後のいのちの姿をデザインした。 【写真提供:©SOMA DESIGN】

シグネチャーパビリオンが見せる多様な「いのち」の解釈

2つのはるか未来を感じさせるパビリオンと打って変わって、どこか懐かしさと安心感を感じさせるのが河瀨直美氏のパビリオン「Dialogue Theater ——いのちのあかし」だ。奈良と京都にあった廃校舎三棟を移設し、これらの地域に自生する植栽で庭を作った。

校舎に入ると、ついさっきまで生徒たちがそこで学んでいたような温もりを感じる。河瀬氏がここで展開しているのが今日初めて会う同士の2人による対話。「今日が人類最後の日だとしたらあなたは誰と何を話しますか?」、「最近、あなたは何色ですか?」など184のテーマが用意されており、それについて初対面の2人が話し合う様子を来場者は見ることになる。河瀬氏は、この「対話」は世界のいたるところにある「分断」を明らかにし、解決を試みる実験だと称している。

福岡伸一氏と河森正治氏は、万博自体の重要なキーワードとなっている「いのち」に着目してそれぞれ自らの生命感を表現したパビリオンを作っている。

福岡伸一氏は「いのち」の本質はエントロピー増大に抗うように、絶え間なく自らを壊しながら作り直すことで「動的平衡(バランス)」こそが生命の本質と考え、地球上で生命が誕生してからの38億年の歴史を32万球の繊細な光の粒子を並べて作った立体的なディスプレイ、クラスラを使って表現。

一方、河森氏は「いのちは合体・変形」と捉えている。子どものころ卵・オタマジャクシ・カエル、青虫・さなぎ・蝶と生き物が変態する様子に興味を持ったという河森氏。生物が他の生物を食べる行為やいずれ死んでその死体が大地の一部になることも「合体」と捉えた視座がのちにロボットアニメなどを生み出す自分を形成していったと語る。河森氏はその世界観を2つの映像作品や「いのちの球」と呼ばれる彫刻作品などで表現している。

宮田裕章氏のパビリオンは共同キュレーターに金沢21世紀美術館前館長の長谷川祐子氏を招聘し、塩田千春氏や宮島達男氏といった海外でもよく知られるアーティストの作品を設置。屋根のない半屋外型のパビリオン建築は日本を代表する建築ユニットSANAA(妹島和世氏、西沢立衛氏)が行うなど日本のクリエイティブシーンに詳しい人には見どころの多いパビリオンになっている。

中島さち子氏の「いのちの遊び場 クラゲ館」は、クラゲのような膜屋根の下に、音や触覚で遊べる装置やAR楽器、子どもたちのクラゲ作品、障害者施設や老人ホームにいる人々が思いを込めて作ったタイルによる「よろこびの壁」などがある半屋外型の公園になっており、予約制となっている地下空間では暗闇で音に没入する体験や、360度スクリーンと日替わりの生演奏に包まれながら踊る”祝祭”の時間が用意されている。

河瀬直美館「Dialogue Theater ——いのちのあかし」は、ここ一年でできた新しい建物ではなく、生徒たちの記憶と歴史が刻まれた古い小学校の校舎を使ったパビリオン。ダイアローグを聞いた後は、それを自分の中でゆっくりと吸収できるように散策するための庭や休憩エリアも用意されている。万博会場にあって、ここだけ時間の流れ方が違ってホッとする。

新しい日本像の提示

「自分がイメージしている日本と違う」と感じる人も多いかも知れない。しかし、日本を知らない人が圧倒的に多数だったミラノやドバイでの万博と違って、今回の万博は改めて日本文化を紹介しなくても、万博会場の外に出れば本物の日本食のお店も、伝統文化に触れられる施設もそこかしこにある。あえて従来の日本のイメージではなく、その延長線上に浮かんだ日本の新しい捉え方や、日本の最前線で活躍している人が考える未来像を見せた今の形の方がむしろ来場者の想像力を刺激し、「日本とは何か」を自ら問い直すきっかけになるのではないだろうか。海外からの訪問者にとっても、観光や食体験を通して感じる”リアルな日本”と、会場内で示される”未来を志向する日本”とのギャップが対話を生み、その間にこそ文化理解が深まる余地がある。

大阪・関西万博

営業時間:9:00~22:00(入場は閉場1時間前まで)

アクセス:大阪メトロ中央線「夢洲駅」下車すぐ(東ゲート徒歩約2分)、京阪神主要駅・関西国際空港・伊丹空港からのシャトルバス、水上アクセス(港湾シャトル船)もあり

Profile

林信行 Nobuyuki Hayashi

1990年にITのジャーナリストとして国内外の媒体で記事の執筆を始める。最新トレンドの発信やIT業界を築いてきたレジェンドたちのインタビューを手掛けた。2000年代からはテクノロジーだけでは人々は豊かにならないと考えを改め、良いデザインを啓蒙すべくデザイン関連の取材、審査員などの活動を開始。2005年頃からはAIが世界にもたらす地殻変動を予見し、人の在り方を問うコンテンポラリーアートや教育の取材に加え、日本の地域や伝統文化にも関心を広げる。現在では、日本の伝統的な思想には未来の社会に向けた貴重なインスピレーションが詰まっているという信念のもと、これを世界に発信することに力を注いでいる。いくつかの企業の顧問や社外取締役に加え、金沢美術工芸大学で客員名誉教授に就いている。Nobi(ノビ)の愛称で親しまれている。

関連リンク

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>

Lounge

Premium Salon

林 信行の視点

Premium Salon

関連記事

投稿 大阪・関西万博が示した新しい日本像 〈日本館・シグネチャーパビリオンの見どころ〉 は Premium Japan に最初に表示されました。

Events

【6/19(木)〜29(日) 東京都・セイコーハウスホール】

2025.6.17

「重要無形文化財保持者認定30周年 井上萬二白磁展 ―白き道ひとすじに―」

白磁丸形壺 径34.5×高さ32.6cm

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>

銀座・和光のセイコーハウスホールにて、2025年6月19日(木)から29日(日)まで、「白磁」の重要無形文化財保持者(人間国宝)の井上萬二氏による、和光では通算49回目となる展覧会「重要無形文化財保持者認定30周年 井上萬二白磁展 ―白き道ひとすじに―」を開催。

白磁瓜形壺 径31.2×高さ42cm

【特別企画作品】白磁香炉 径11.4×高さ11cm

佐賀県有田町に生まれ、白磁一筋に情熱を注いできた井上氏。轆轤(ろくろ)の精緻な技と高い精神性が融合した作品は、現代工芸の美の頂に位置づけられる存在。96歳を迎えた今なお、技と表現が進化し続ける姿勢は、国内外から高い評価を集めている。

白磁線鶴首花瓶 径25.6×高さ29.2cm

白磁花形花器 径38×高さ23cm

本展では、井上氏の原点ともいえる“白”を主題に、代表作である丸壺、鶴首花瓶、渦文壺など、清廉かつ凛とした佇まいの作品を多数展観。

白磁ひねり壺 径20.6×高さ30cm

静謐な白磁に込められた日本の美意識と、進化を続ける造形の力を体感できる貴重な機会。会場でぜひ、美と工芸の真髄に触れてみてはいかがだろうか。

【特別企画作品】白磁紫青海波文組皿 大:9.5×15×高さ4.2cm、小:8.7×13×高さ4cm

「重要無形文化財保持者認定30周年 井上萬二白磁展 ―白き道ひとすじに―」

【会期】2025年6月19日(木)~29日(日)

【会場】セイコーハウスホール(東京都中央区銀座4-5-11 セイコーハウス 6階)

【営業時間】11:00~19:00(最終日は17:00まで)

【入場】無料

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>

関連記事

投稿 「重要無形文化財保持者認定30周年 井上萬二白磁展 ―白き道ひとすじに―」 は Premium Japan に最初に表示されました。

Features

モルテーニの旗艦店が南青山にオープン

2025.6.9

都市に佇む彫刻的空間「パラッツォ・モルテーニ東京」

3F・MOLTENI&C Apartment by Vincent Van Duysen

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>

イタリアの屈指の総合家具ブランド「Molteni&C(モルテーニ)」が、南青山にフラッグシップストア「パラッツォ・モルテーニ東京」をオープン。地下1階・地上3階、総面積約1,000平方メートルという圧倒的スケールで誕生した。

3F・MOLTENI&C Apartment by Vincent Van Duysen テラス

デザインを手がけたのは、モルテーニのクリエイティブ・ディレクターであるヴィンセント・ヴァン・ドゥイセン。堅牢な構造体に開放的な中庭やテラスを組み合わせるなど、静謐と光が呼応する洗練された空間に仕上がっている。

2F

エントランスの先に広がるのは、リビングとダイニングがシームレスにつながる地上階のホール。代表作「AUGUSTO」「LUCIO」などのソファをはじめ、「OLD FORD」「ARC」など世界的な建築家がデザインしたテーブル、そしてジオ・ポンティ ヘリテージコレクションなど、ブランドの精神が息づく名作家具の数々が展示されている。

B1F

地下フロアでは、ヴィンセント・ヴァン・ドゥイセンが手がけたキッチン「RATIO」を中心に、上質なリビングやダイニングを展開。フロアごとに異なるシーンを描きながらも、空間全体でひとつのストーリーを紡ぎ出すモルテーニならではの空間構成も見どころだ。

3F・MOLTENI&C Apartment by Vincent Van Duysen

また最上階には、約180㎡の「MOLTENI&C Apartment by Vincent Van Duysen」を設置。ここは、専用エレベーターでのみアクセス可能なプライベート空間で、ゲストのための特別なもてなしの場として機能。室内に広がる家具やアートが、ヴァン・ドゥイセンの世界観をダイレクトに表現している。

美と建築が交差する「パラッツォ・モルテーニ東京」。モルテーニが発信する、“上質な暮らしの文化”を体感してみては。

◆パラッツォ・モルテーニ東京

【住所】東京都港区南青山5-16-10

【TEL】03-3400-3322

【営業時間】11:00~18:00

【定休日】水曜、祝日 <予約制>

※来店の際は電話にて要予約

関連リンク

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>

関連記事

投稿 都市に佇む彫刻的空間「パラッツォ・モルテーニ東京」 は Premium Japan に最初に表示されました。

Features

神仏と人物、その“かたち”に秘められた物語

2025.5.30

静嘉堂文庫美術館にて開催。「絵画入門 よくわかる神仏と人物のフシギ」

「大内図屏風」左隻(承安五節絵隻)江戸時代(17~18 世紀) 後期展示

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>

東京・丸の内、静嘉堂文庫美術館にて、日本絵画のなかに表現されてきた「神仏」と「人物」に焦点を当てた「絵画入門 よくわかる神仏と人物のフシギ」が開催される。会期は7月5日(土)から9月23日(火・祝)まで。

重要美術品「春日宮曼荼羅」 南北朝時代(14世紀) 後期展示

本展は、やまと絵、仏画、垂迹画、道釈画などを通じ、古美術の中に息づく“人のかたち”“神のかたち”の意味を紐解くもの。人物のポーズ、装束、表情に隠された象徴や、仏が人々を救済するために神の姿を借りて現れる考え方を指す「本地垂迹思想」など、ビジュアルと物語性が交錯する日本独自の宗教美術に触れることができる。

重要文化財 牧谿「羅漢図」 南宋時代(13世紀) 前期展示

国宝 因陀羅筆・楚石梵琦題詩「禅機図断簡 智常禅師図」 元時代(14世紀) 前期展示

展示の大きな魅力のひとつは、入門編でありながらも国宝や重要文化財を含む名品が展示されていること。たとえば、春日社の神仏関係を凝縮して描いた重要美術品「春日宮曼荼羅」、深い瞑想にふける羅漢の姿を描いた重要文化財 牧谿「羅漢図」 、悟りの瞬間を描いた中国禅画の名品、国宝 因陀羅筆・楚石梵琦題詩「禅機図断簡 智常禅師図」など、珠玉の作品が揃う。

狩野常信「琴棋書画図屏風」 江戸時代(17~18世紀) 前期展示

さらに、夏休みに合わせた親子向けのギャラリートークや謎解きワークシートも用意されており、大人だけでなく子供も楽しめる試みも。「神仏」と「人物」をめぐる奥深い日本美の世界に、触れてみてはいかがだろうか。

重要文化財 「春日本迹曼荼羅」 鎌倉時代(14世紀) 前期展示

◆絵画入門 よくわかる神仏と人物のフシギ

【会期】 2025年7月5日(土)~9月23日(火・祝)

※前期:7月5日~8月11日 / 後期:8月13日~9月23日(ほぼ全作品入れ替え)

【会場】 静嘉堂文庫美術館(東京都千代田区丸の内2-1-1 明治生命館1階)

【開館時間】10:00~17:00(第4水曜は20:00まで、9/19・20は19:00まで)

【休館日】月曜(ただし祝日開館・翌平日休館。詳細は公式HPへ)

【入館料】一般1,500円、大高生1,000円、中学生以下無料

関連リンク

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>

関連記事

投稿 静嘉堂文庫美術館にて開催。「絵画入門 よくわかる神仏と人物のフシギ」 は Premium Japan に最初に表示されました。

Events

四季折々の日本の伝統の食と文化に触れる特別な体験

2025.5.26

東京・目黒「八雲茶寮」で江戸の食と文化を体験する「季節を味わう江戸の宴」開催

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>

目黒区八雲の住宅街にひっそりと佇む、隠れ家のような和食料理店「八雲茶寮」がある。

和菓子店「HIGASHIYA 」を運営する緒方慎一郎が亭主を務める八雲茶寮は、四季折々の和菓子を販売する「楳心果(ばいしんか)」のほか、朝のひと時を調える「朝茶」や午後の楽しみ「午申茶(ごしんちゃ)」などのメニューを供する茶房や、生活道具を販売するサロンなどを併設し、さらには「現代の文化サロン」という一面も持つ、特別な空間である。

右手が和菓子を販売する「楳心果」。

美しい光を感じる茶房。

邸宅を改装した「八雲茶寮」では、日本の伝統文化に触れることができる文化講座もおこなっている。

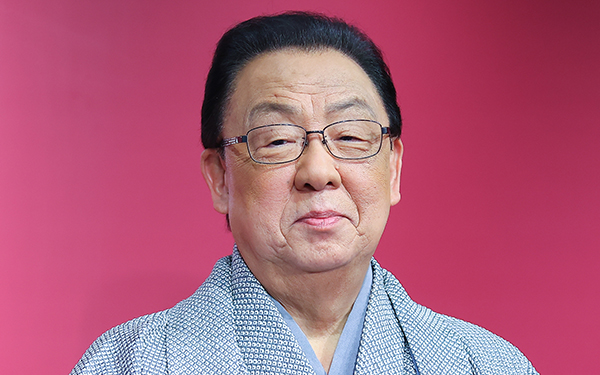

2025年の春からは、江戸料理文化研究所代表であり、時代小説家である車 浮代氏による、浮世絵から見る江戸の風情を紐解きながら、江戸の食文化をわかりやすく紹介してくれる「季節を味わう江戸の宴」と称した講座が行われている。

美しい緑に囲まれたお食事をいただく空間。

4月26日に開催された「季節を味わう江戸の宴 花見の宴」の料理。

春の花見にはじまり、夏の花火、秋の月見、冬の雪見と、江戸の人々の風物詩と共に、江戸庶民の食生活を解説し、当時の人々の暮らしぶりを垣間見ながら、現在の食生活とのつながりを学べる本講座は、学校では学ぶことのない歴史と江戸文化に触れられる貴重な体験である。講座の後には、当時の料理を現代風に八雲茶寮がアレンジした、ここでしか食べられない食体験をすることができる。

歴史と共に、和食の真髄を学び体験できる貴重な機会に、ぜひ足を運んでいただきたい。

◆季節を味わう江戸の宴

【開催日時】

2025年7月12日(土)花の宴

2025年10月25日(土)月見の宴

2026年1月24日(土)雪見の宴

【開催会場】八雲茶寮(東京都目黒区八雲3₋4₋7)

【会費】22,000円(税込)

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>

関連記事

投稿 東京・目黒「八雲茶寮」で江戸の食と文化を体験する「季節を味わう江戸の宴」開催 は Premium Japan に最初に表示されました。

Lounge

Premium Salon

アート探訪記~展覧会インプレッション&インフォメーション

2025.5.24

銀座・和光「金工の深化 Ⅲ」 語りかけてくる、素材としての金属が持つ無限の可能性

左/wonders 097-2 18×18×高さ16.5㎝ 久米圭子 右/揺れる想い 50×68×高さ99㎝ 相原健作

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>

金属という素材に魅せられ、独創的な世界を生み出している6人の金工作家の作品が、セイコーハウス6階 セイコーハウスホールに集いました。今回で3回目を数えるこの展覧会は、 題して「金工の深化 Ⅲ」。独自の技法を駆使して創り上げられた造形の数々は、素材としての金属が持つ無限の可能性を私たちに語りかけてくれます。

大好きだった昆虫を、自分のフィルターを通して作品へと昇華 ──相原健作──

糸トンボが羽根を休めている。6本の細い脚が、水辺の葦をしっかりと掴まえている。脚の曲がり具合などはリアル。でもよく見ると、目の玉が大きかったり、4枚の羽根が胴の同じ場所から生えていたりと、実物とは異なる部分も随処にある。そして、金属のなかでも鉄という極めて硬い素材にもかかわらず、「揺れる想い」という作品名が物語るように、糸トンボはどこか儚げだ。

相原健作さんが手掛ける糸トンボや揚羽蝶は、鉄からなるこうした昆虫たちが単体として存在しているのではなく、あくまでも風景のなかに存在する生物として息づいているかのようだ。

「自分というフィルターを通して、自分自身が好きな部分はデフォルメし、逆に不必要だなと思う部分は思い切って省略しています。でも、最初は実物をじっくり観察し、スケッチすることから始まります。実際に虫を捕まえてくるのがよいのでしょうが、最近ではあまり実物もいなくて、標本を購入したりしています」

羽根を休める金色の糸トンボ。大きな目玉はどこを見ているのだろうか。あえて斑(まだら)になるように金箔を施した羽根は、どこまでも軽く柔らかな表情。Bringing Happiness 21×54×高さ75㎝

幼い頃から昆虫が大好きで、加えて物作りも大好きだった相原少年が、長じて金工の分野に進んだ際、モチーフを昆虫に求めたのはある意味では当然の流れだった。

「美大の先輩たちの作品は、人体や動物をモチーフとしたものが多かったのですが、自分にとって金属というのは、やはり硬質な素材であり、それは昆虫が持つ外骨格という構造にとてもマッチしているように思えたのです。しかも幼いころからの虫好きという自分の志向があるので、極めて自然に昆虫を作るようになりました」

先人が成し遂げた、高度な鍛金技法を解明

相原さんの作品は鍛金(たんきん)と呼ばれる技法だ。ハンマーで叩き伸ばした鉄をカッティングし、つなぎ合わせて造形していく。鑿(のみ)などは用いないシンプルな技法で、日本では古来、刀や甲冑などの制作に用いられてきた。

「どのようにしてそれが作られたのか、その製作方法が分からない先人の作品もあります。その製作法の解明研究等も大学で行っています、最近復元できたのがこれです」

それはさりげなく展示してあった瓢箪だった。一見、なんの変哲もない金属でできた瓢箪に思えるが、その瓢箪が一枚の丸い金属板を叩くという工程のみを経て、優美な局面を描く立体となり、しかも繋ぐという作業は一度も行われていないと聞くと、驚きに捉われる。

「文化財の復元作業などにも関わっていますが、先人たちが編み出した技術の凄さに驚くことが多いです」

「揺れる想い」の奥にさりげなく展示されている瓢箪。長らくその作り方が謎とされてきたが、相原さんが技法を解明し、復元に成功した。瓢箪の口の部分が、じつは鍛金加工するベースとなる丸い金属板の外周部分にあたる。金属板を叩くという作業のみで、美しい立体を生み出す技法にただただ感服する。

結果がすぐ判明するライブ感のような即効性。それが金工の面白さ

「鍛金は、基本的にはハンマーで金属を叩くという作業の繰り返しですが、それだけに奥が深い技法です。折り曲げる角度のちょっとした違いや、カッティングのミリ単位の差で、作品の表情が大きく変わってきます。この糸トンボも、ミリ単位の調節を最後の最後まで行っています。自分自身、あきらめが悪い性格というのでしょうか」

相原さんは苦笑いする。

「ただ、それが金工の魅力でもあるのです。言い換えれば即効性というか、ライブ感というか。陶芸のように窯出しするまでは結果が分らないとか、漆芸のように乾くまで時間がかかるということはなく、その場で結果が出てしまう、その面白さが金工にはあるような気がします」

鉄でできた昆虫たちに、しなやかさを纏わせてあげたい

相原さんの作品の素材は主に鉄だ。箔がほどこされた表面は、控えめな黄金色だったり、鈍色(にびいろ)を湛えて深く沈みこんだりしている。

「鉄は金属のなかでも硬く、堅牢な材質です。でも、日本刀がそうであるように、しなやかなイメージもあります。私は、そのしなやかさをも大切にしたいと考えています。昆虫たちにも、鉄の硬さだけでなく、しなやかさを纏わせてあげたいですね」

相原さんが手掛ける糸トンボや揚羽蝶たちが、ただ昆虫として存在しているのではなく、風景のなかで息づいているように見えるのは、相原さんが意図するように、ある種のしなやかさを虫たちが放っているからだろう。そう思って改めて作品を見ると、止まっていた糸トンボが、羽根を広げ今にも飛び立ちそうな、そんな気配を一瞬感じた。

生きていくための仕組みや構造をデザイン化し、金属で表現する ──久米圭子──

なんと表現すればよいのだろう。複雑に組み合わされた金属が、小宇宙を形成している。しかもその小宇宙は、けっして無機質ではなく、むしろ微かに息づく微生物のような趣で自らの存在感をひっそりと主張している。内部を構成するパーツは薄いブルーグリーン。その控えめな淡い色調と曲線を描くパーツの組み合わせが、無機質というよりも、有機的な生命の根源すら感じさせる。

「生きていくための仕組みや構造のようなものに着目し、それをデザイン化して金属で表現できたら。そんなことを考えています。モチーフは生物全体かもしれません」

久米圭子さんの作品は不思議だ。久米さん自身がそう語るように、生命の原初形態のようなミクロの世界でありながら、同時に、完結する小宇宙のようでもある。

「花粉、種、貝殻、いろいろなものの構造を見つめそこからヒントをもらっています。海に漂う動物プランクトンの一種である放散虫や、ときには顕微鏡で見た細菌の図録までも眺めています。金属というと、イメージ的には硬質ですが、金属でありながら ちょっとふにゃっとして柔らかな感じを両立させているつもりです」

いくつものパーツを組み合わせた内部構造を、あたかも守り保護するかのように外枠が覆う。金属ではあるものの、微かに動いているかのような、原始的な生物を思わせるたたずまい。wonders 097-2 18×18×高さ16.5㎝

思い描いた完成形の断面図を図面化。作業はそこから始まる

久米さんの作業は、頭のなかで思い描いた完成形の精密な断面図を、実際に図面化することから始まる。その断面図に描かれたパーツを、真鍮板からくり抜くように糸ノコで切り出し、やすりで綺麗に整えてから組み立てていく。と書けば簡単そうに思えるが、実際はそうではない。

「1個のパーツのほんの僅かな寸法の狂いのために、全体を組み上げることができなくなり、切り出したほかのパーツが全部使えなくなってしまうこともあります。多い作品ですと、30パーツくらいありますから、がっくりです。断面図も3dプリンターや、建築の製図を描くキャドなどは使わず、あくまでも頭のなかで描いたものを平面図にしています。そのような細かいことを考えるのが、自分自身好きなのでしょうね。ただ、作業場でやっていることといえば、図面通りに真鍮板からパーツを糸ノコで切り出し、それをやすりで整えたり、ちょっと熱を加えて曲げたり、時には透かし彫りを加えたりという、昔ながらの金工の世界です」

さまざまなパーツを組み合わせることで内部を複雑化し、小宇宙を構築

「美大に在籍していたとき、金属で半球を二つ作り、それをつないで、つなぎ目をわからなくして球体にしてみたことがあります。金属板という平面からスタートする金工の世界では、つなぐという工程を経ないで、閉じた球体をつくることは不可能ですが、こうすれば、感じのよい表現ができるかもしれないというヒントのようなものが得られました。接ぐのではなく、さまざまなパーツを組み合わせることでひとつの世界を構築し、その内部をどんどん複雑にしていく。そこに、昔から興味のあった生命の成り立ちのようなものを吹き込んで出来上がったのが、こうした作品です」

壁面を彩る、可憐な金属の花

壁面には、「loop」と名付けられた作品が掛かる。薄くスライスしたレモンのような金属板をループ状に幾重にも重ねた、それ自体が可憐な花びらのような、あるいは複雑な雪の結晶のような、愛らしい作品だ。 「wonders097-2」と同じく、金属板のところどころは薄いブルーグリーンに発色している、この発色は緑青。久米さんが用いる素材である真鍮に含まれる銅が、空気中の水分などと反応することで生じる独特の、そしてどことなく懐かしい色合いだ。

壁面を飾る可憐な作品は「loop ん14」と命名。その名の通り、繊細に切り出された真鍮板が、何枚もループ状に重なり、あたかも一輪の花が開いたような趣。15×15㎝

「私の作品をご覧になった方が、何を想像されるかは、まったくの自由です。ただ、作品に愛着のようなものを感じていただけたら、いいなと思っています。内側の方は、きっちり組み合わさっているように見えますが、なかにはわざと動くように組んであるパーツもあります。そんなちょっとした“遊び”のようなところも見つけてみてください」

話を伺った2人の作家のほかに、今回の展覧会には、以下の4名の方々が、それそれ独創的な作品を出品している。

加藤貢介さん、坂井直樹さん、髙橋賢悟さん、満田晴穂さん

◆アート探訪記~展覧会インフォメーション

金工の深化 Ⅲ ──Evolution of Metal Wors Ⅲ──

会期:2025年5月22日(木) 〜 2025年6月1日(日)

時間:11:00 – 19:00 最終日は17:00まで

- 場所:セイコーハウス 6階 セイコーハウスホール

櫻井正朗 Masao Sakurai

明治38(1905)年に創刊された老舗婦人誌『婦人画報』編集部に30年以上在籍し、陶芸や漆芸など、日本の伝統工芸をはじめ、さまざまな日本文化の取材・原稿執筆を経た後、現在ではフリーランスの編集者として、「プレミアムジャパン」では未生流笹岡家元の笹岡隆甫さんや尾上流四代家元・三代目尾上菊之丞さんの記事などを担当する。京都には長年にわたり幾度となく足を運んできたが、日本文化方面よりも、むしろ居酒屋方面が詳しいとの噂も。

関連リンク

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>

Lounge

Premium Salon

アート探訪記~展覧会インプレッシ…

Premium Salon

関連記事

投稿 銀座・和光「金工の深化 Ⅲ」 語りかけてくる、素材としての金属が持つ無限の可能性 は Premium Japan に最初に表示されました。

Features

藤田嗣治と国吉康雄、神戸で百年目の再会を

2025.5.23

兵庫県立美術館にて開催。「藤田嗣治×国吉康雄:二人のパラレル・キャリア―百年目の再会」

国吉康雄 《幸福の島》 1924年 東京都現代美術館

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>

20世紀という激動の時代に、異なる大陸で筆を握り続けた二人の画家――藤田嗣治と国吉康雄。その足跡をたどる特別展「藤田嗣治×国吉康雄:二人のパラレル・キャリア―百年目の再会」が、兵庫県立美術館にて2025年6月14日(土)から8月17日(日)まで開催される。

Max Yavno 《「逆さのテーブルとマスク」を制作中の国吉康雄》 1940年頃 福武コレクション

エコール・ド・パリを代表する存在として知られる藤田と、アメリカで移民として芸術を切り拓いた国吉。二人は1925年と28年のパリ、さらに1930年と49年のニューヨークで接点を持ちながら、平行した人生を送った。

藤田嗣治 《自画像》1929年 東京国立近代美術館

© Fondation Foujita / ADAGP, Paris &JASPAR, Tokyo, 2025 E5974

1925年、二人がパリで交錯した年からちょうど100年にあたる節目に開催される展覧会では、母国への一時帰国や日米開戦下の制作、さらに戦後の藤田のフランス永住と国吉の死まで、それぞれの地で名声を得ながらも戦争と祖国への想いに揺れた人生を紹介。二人の作品を対比させながら、全9章にわたり時系列で紹介する。

国吉康雄 《誰かが私のポスターを破った》 1943年 個人蔵

会場には、藤田の代表作《五人の裸婦》《舞踏会の前》、国吉の《幸福の島》《誰かが私のポスターを破った》など、国内主要コレクションから代表作が一堂に集結。また、藤田の1920年代の大作、《五人の裸婦》と《舞踏会の前》の2点が本格的な修復後、初めて同じ会場で出品されるのも見どころだ。

国吉康雄 《サーカスの女玉乗り》 1930年 個人蔵

親しかった在外邦人画家の運命を分つこととなった、1941年12月8日の日米開戦。藤田は日本に帰国後、作戦記録画を手がけ、戦後フランス国籍を取得。国吉は敵性外国人とされながらも民主主義の旗のもとアートを武器に闘い続け、二人が再会することはなかった。

戦争に翻弄された二人の人生。百年の時を超えて、今ひとつの空間で響き合う。

◆藤田嗣治×国吉康雄:二人のパラレル・キャリア―百年目の再会

【会期】2025年6月14日(土)~8月17日(日)

【会場】兵庫県立美術館(神戸市中央区脇浜海岸通1-1-1 HAT神戸内)

【開館時間】10:00~18:00(入場は17:30まで)

【休館日】月曜(7月21日・8月11日は開館、翌日休館)

【観覧料】一般2,000円(前売1,800円)、大学生1,200円(前売1,000円)、高校生以下無料、70歳以上1,000円

【前売券販売期間】販売中~6月13日

関連リンク

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>

関連記事

投稿 兵庫県立美術館にて開催。「藤田嗣治×国吉康雄:二人のパラレル・キャリア―百年目の再会」 は Premium Japan に最初に表示されました。

Events

【5月22日(木)~ 和光「金工の深化Ⅲ ―Evolution of Metal WorksⅢ―」】

2025.5.15

銀座・和光 セイコーハウスホール 金属造形分野の気鋭の作家6名による美の競演

左・加藤貢介 CUBE12 8×8×8cm 右・髙橋賢悟 flower funeral -goat- 29×37×高さ17cm

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>

セイコーハウスホールでは、5月22日(木)~6月1日(日)の期間、金属造形の分野において際立つ個性を発揮する気鋭の作家6名による、和光では3回目の展覧会となる「金工の深化Ⅲ ―Evolution of Metal WorksⅢ―」を開催します。

相原健作 揺れる想い 50×68×高さ99cm

鍛金の高度な技を用いながら、昆虫たちのいる風景を詩情豊かに表現する相原健作氏。自作したダマスカス鋼の波状模様と端正な造形が織りなす世界を創作する加藤貢介氏。透かし彫りとロウ付による生命の息吹や小宇宙を感じる集合体を生み出す久米圭子氏。茶の湯の侘び寂びの精神を取り込み、現代的に進化させた作品を提案する坂井直樹氏。本物と同じように可動する「自在置物」の技で昆虫類を原寸大で制作する満田晴穂氏。

そして今回新たに、自然の中で繰り返される生と死の営み、循環する世界観を探求している、髙橋賢悟氏がメンバーに加わりました。

満田晴穂 自在手長黄金 80×145×高さ40mm

【満田晴穂氏の抽選販売について】

満田晴穂氏の作品の購入につきましては抽選にて承ります。

ご希望の方は、会場のセイコーハウスホールへご来場ください。

電話やメールなどでのご応募はお受けいたしかねます。

応募期間:5月22日(木)11:00~19:00

5月23日(金)11:00~13:00

抽選結果通知:5月23日(金)15:00~18:00

◎ご来場のお客様お一人様2点までのご応募とさせていただきます。

◎抽選による購入はお一人様1点限りとさせていただきます。

◎ご当選後のキャンセルはお受けいたしかねます。

◎抽選のご希望がなかった作品に関しましては5月24日(土)11:00より会場にて販売いたします。

抽選販売についてのお問い合わせ:和光 美術部 03-3562‐2111(代表)

坂井直樹 鐵地象嵌匣「chroma」32×9×高さ10cm

結成から8年、3回目を迎える「金工の深化」では、金属の多彩な魅力や脈々と継承された精緻な技術をはじめ、深化を遂げていく6名の最前線の美の表現作品の数々が楽しめます。

また、5月24日(土)14:00から、出品作家によるギャラリートークが開催されます。

司会進行:川北裕子氏(パナソニック汐留美術館 学芸員)

◎混雑時には入場を制限させていただく場合がございます。

久米圭子 wonders 097-2 18×18×高さ16.5cm

◆「金工の深化Ⅲ ―Evolution of Metal WorksⅢ―」

【会期】5月22日(木)~6月1日(日)

【会場】セイコーハウスホール(東京都中央区銀座4-5-11 セイコーハウス 6階)

【問い合わせ先】03-3562-2111(代表)

【営業時間】11:00~19:00(最終日は17:00まで)

【休業日】無休

【入場料】無料

関連リンク

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>

関連記事

投稿 銀座・和光 セイコーハウスホール 金属造形分野の気鋭の作家6名による美の競演 は Premium Japan に最初に表示されました。

Events

【開催中〜6/15(日) 京都府・京都国立博物館】

2025.5.12

大阪・関西万博開催記念 特別展「日本、美のるつぼ―異文化交流の軌跡―」

富嶽三十六景 神奈川沖浪裏 葛飾北斎画 江戸時代 天保2年(1831)頃 山口県立萩美術館・浦上記念館所蔵 [前期展示 ※後期は和泉市久保惣記念美術館所蔵品を展示]

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>

京都国立博物館にて、大阪・関西万博開催記念 特別展「日本、美のるつぼ―異文化交流の軌跡―」が6月15日(日)まで開催中。巡回なしの京都限定開催となる。

重要美術品 埴輪 鍬を担ぐ男子 伝群馬県太田市脇屋町出土 古墳時代 6世紀 京都国立博物館所蔵 [通期展示]

国宝 宝相華迦陵頻伽蒔絵????冊子箱 平安時代 延喜19年(919) 京都・仁和寺所蔵 [通期展示]

展示作品は、国宝19件、重要文化財53件を含む200件。朝鮮半島で作られた青銅製の鏡と武器を含む「吉武高木遺跡3号木棺墓出土品」や、ヨーロッパで高く評価された蒔絵や浮世絵、ペルシアの宮廷工房で製作された室内装飾品を使った豊臣秀吉所用の陣羽織など、異文化との接点を物語る品々が集結する。

富嶽三十六景 凱風快晴 葛飾北斎画 江戸時代 天保2年(1831)頃 山口県立萩美術館・浦上記念館所蔵 [前期展示 ※後期は和泉市久保惣記念美術館所蔵品を展示]

国宝 風神雷神図屏風 俵屋宗達筆 江戸時代 17世紀 京都・建仁寺所蔵 [通期展示]

注目の展示は、葛飾北斎「富嶽三十六景」や、俵屋宗達「風神雷神図屏風」など、誰もが知る日本美術の象徴的な作品に加え、明治政府が世界に見せたかった日本美術を発信した『Histoire de l’Art du Japon』の原本も。さらに、初公開となる日本人画家と朝鮮通信使随員の合作絵巻も見逃せない。

重要文化財 三彩蔵骨器 和歌山県橋本市名古曽古墓出土 奈良時代 8世紀 京都国立博物館所蔵 [通期展示]

青磁輪花茶碗 銘 鎹 中国 南宋時代 13世紀 愛知・マスプロ美術館所蔵 [通期展示]

日本美術を“交流”という視点から捉え直す展覧会。世界に見られた日本美術、世界に見せたかった日本美術、世界と出会った日本の美術という視点の冒険を、名品を通じて体験してはいかがだろうか。

◆大阪・関西万博開催記念 特別展「日本、美のるつぼ―異文化交流の軌跡―」

【会期】2025年4月19日(土)~6月15日(日)

【会場】京都国立博物館 平成知新館(京都市東山区茶屋町527)

【開館時間】9:00~17:30(金曜は20:00まで、入館は各閉館30分前まで)

【休館日】月曜日

関連リンク

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>

関連記事

投稿 大阪・関西万博開催記念 特別展「日本、美のるつぼ―異文化交流の軌跡―」 は Premium Japan に最初に表示されました。

Lounge

Premium Salon

林 信行の視点

2025.5.3

分断の時代、世界の注目を集める日本で 158カ国が参加する「大阪・関西万博」が開幕

今回の万博の象徴とも言えるのが「多様でありながら、ひとつ」という会場デザインの理念を表した「大屋根リング」。日本の神社仏閣などの建築に使用されてきた伝統的な貫(ぬき)接合に、現代の工法を加えた1周2km、高さ最大20mの世界最大の木造建築。基本設計・実施設計・工事監理は2025年日本国際博覧会 会場デザインプロデューサーの藤本壮介。基本設計は東畑・梓設計共同企業体。

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>

分断の時代、万博と縁の深い日本に158カ国が集結

4月13日、大阪・関西万博が開幕した。「人類の進歩と国際協調を促進する国際イベント」である万国博覧会。紛争中のパレスチナとイスラエル、ウクライナなどを含む世界158の国・地域と7つの国際機関、多くの企業、そしていくつかのテーマを掲げたパビリオンが出展している。

今の世界の縮図とも言える、こうした種々雑多な展示が「いのち輝く未来社会のデザイン」という1つのテーマの下、1周2kmの世界最大の木造建築「大屋根リング」の内側及び周辺に集まっている。大屋根リングの上を散歩しながら、これらのパビリオンを見下ろすと自分と今の世界とのつながりを感じることができる。これは滅多に得られない貴重な体験だ。

それぞれの国や企業が、自らの国を一番良く見せてくれる展示物やパビリオンを模索し出展している。

例えば内部にコロッセオを模した構造を持つイタリア館では2000年前の古代ローマ時代に作られた大理石の彫刻「ファルネーゼのアトラス」やレオナルド・ダ・ヴィンチの直筆スケッチを展示。同じイタリア館内にあるバチカン・パビリオンは「美は希望をもたらす」をテーマに、ミケランジェロ・メリージ・ダ・カラバッジョの傑作『キリストの埋葬』を展示している。 「愛の讃歌」をテーマに掲げた劇場のような形をしたフランス館では、美術館以外での展示は初めてというロダンの手の彫刻や、万博会場でも1番のパワースポットと称される樹齢1000年のオリーブの樹を中心にした展示が行われている。

また米国は月の石を、中国は月の裏側の砂を展示している。

次回2030年の万博が開催されるサウジアラビアのパビリオンは、パビリオンに1歩入った瞬間からまるでサウジアラビアに迷い込んだような雰囲気に包まれ伝統的なダンスやコーヒーを楽しむことができる。

イタリア館は「L’Arte Rigenera la Vita(芸術が生命を再生する)」がテーマ。日本初公開となる紀元2世紀、古代ローマの印象的な大理石彫刻「ファルネーゼ・アトラス」は科学的知識と巧みな芸術的技巧の融合を象徴した同館のシンボルとなっている。

フランスと言えば多くの人がイメージする「アムール(愛)」をテーマに「自分への愛」、「他者への愛」、「自然への愛」をテーマにしたそれぞれに見応えのある展示を赤い糸でつなぎ合わせたフランス館。同国を象徴するメゾンによるラグジュアリーを感じさせる展示も目を引くが、中庭にある南仏から運ばれた樹齢1000年のオリーブの樹も目玉展示の1つ。開幕直後には、この樹木の前で神道の儀式も行われた。

日本館では「南極観測隊」が発見した約1000万年前に南極に落下した火星の石や、日本独特の技術(ゴミを資源に変える技術や無数の藻類を使って新しい素材を生み出す技術、あえてやわらかくこわれやすく作る技術)がわかる展示が行われている。

通常なら美術館や博物館で見るようなすごい展示物が世界中から集まり一堂に介しているというだけでも凄いことだが、これに加えて会場のそこかしこで常にどこかの国の民族衣装を着た人々によるパフォーマンスやパレード、トークなどのイベントが行われている。

1851年にロンドンで始まった万国博覧会。1928年に運営組織の博覧会国際事務局(Bureau International des Expositions、BIE)が設立されたが、実は日本と万博は驚くほど縁が深い。

1878年のパリ万博は、その後、印象派やポスト印象派、アール・ヌーヴォーなどの芸術に大きな影響を与えた「ジャポニスム」ムーブメントを広めるきっかけとなった。その92年後、1970年の大阪万博はアジア初の万博となり、今なお最も成功した万博となっている。来場者は6420万人で、2010年の上海万博(7300万人来場)が開催されるまで歴代1位だった(現在は2位)。

2005年の愛知万博(愛・地球博)は21世紀初の万博であり、そして今回2025年の大阪・関西万博が日本で3度目のBIE認定「登録博」だ(万博には現在、他に特別テーマに絞った中規模で3ヶ月間開催の「認定博」がある)。

コロナ禍後、旅行先としても人気の日本で行われる3度目の万博というだけで十分、注目に値しそうだが、実は直近の2015年のミラノ万博、2020年のドバイ万博で来場者数・評価ともに屈指の人気を誇ったのが日本の展示で、展示デザイン部門で連続金賞を受賞している。228万人が訪れたミラノ万博の日本館は、ホスト国イタリアのパビリオンを上回る人気で、並ぶことを嫌うイタリア人が最長9時間も並んだことでも話題になった。そんな日本が今回はホスト国ということからも万博への期待感は大きい。

現在、世界に目を向けると、大国間で強くなる自国第一主義で国際関係の緊張感が高まり、国際連合やWHOなどの国際機関が十分な役割を果たせないことも多い。

そんな中、今回の万博には158カ国が参加を行った。上海万博の246カ国、ドバイ万博の192カ国にこそ及んでいないが歴代3位で、1970年の大阪万博の倍以上、2005年の愛知万博よりもさらに40カ国近く多い。

三カ国の中には紛争中のイスラエルのパビリオンもあれば、中小の国々が共同出展するCOMMONSという建物の中に、紛争相手のパレスチナの展示もあり、伝統的な刺繍などの一部展示品がイスラエルの軍事占領のため輸送が遅れていると空の展示台が置かれ、それがかえって話題となっていた(イスラエル側はこれを否定。展示品は4月24日に無事に届き展示が始まった)。同様に紛争中のウクライナのパビリオンもあり、ロシアの侵略から守り抜こうとしている民主主義の価値をテーマにした展示を行なっている。

この万博会場には、各国の要人も訪問予定で、開会式には日本の天皇皇后両陛下が訪れた他、デンマークのフレデ<wbr />リック10世国王陛下が同国のナショナルデイに合わせて訪問され<wbr />た。今後も5月21日のオランダのナショナルデイには同国のウィレム=アレクサンダー陛下が訪問予定。さらにウクライナのウ<wbr />ォロディミル・ゼレンスキー大統領が訪問の意向を示し、<wbr />日本政府はドナルド・<wbr />トランプ米大統領にも訪問の打診をしている。

迎賓館に受け入れる海外の王族や首脳といった要人とその同行者は2千人規模になると言われている。それに加えて例えばイタリアのトップブランドを束ねる団体の代表が訪れてイタリアと日本のトップデザイナー、トップシェフによるパネルを開きつつMADE IN ITALYをプロモーションするイベントが行われるなど、これから半年間、まさにこの万博会場こそが世界の国際交流の中心地となる。

大阪・関西万博では、こうした対立関係にある国々も含めすべての参加国と7つの国際機関のパビリオンが全て同じ大屋根リングの内側に収まっている。

世界中から評価が高いデザイナーnendoの佐藤オオキを総合プロデューサー/総合デザイナーとした日本館。「ゴミ」から「水」へをテーマにしたPlant Area、「水」から「素材」へをテーマにしたFarm Area、そして「素材」から「もの」へをテーマにしたFactory Areaの3つで構成され、日本が得意とするものづくりへのアプローチを紹介。中央部分には水盤を張った中庭があり、その手前に南極探検隊が発見した火星の石が展示され、極薄にスライスした火星の石は触れる展示になっている。

2030年のリヤド万博を控えたサウジアラビアのパビリオン。英国を代表する建築家、ノーマン・フォスター卿のFoster+Partnersがサウジアラビアの伝統的な都市構造物から着想を得てデザインしたパビリオンは中に入るとサウジアラビアの砂漠に迷い込んだような世界観に包まれる。中央の広場では時折、クバイティ舞踊と言われる伝統的なダンスが披露される。伝統的作業で作られるカルダモン入りのコーヒーやレストランで供される食事も人気だ。

民間企業や団体が集まって未来社会の課題やビジョンを展示

万博会場にあるのは、国や国際機関のパビリオンだけではない。大屋根リングの東側の「東ゲートゾーン」には、すべての人々が真に平等に生きる世界を目指した「ウーマンズ パビリオン in collaboration with Cartier」(内閣府、経済産業省、リシュモン ジャパン株式会社 カルティエ、博覧会協会)や未来の医療や食などについて学べる「大阪ヘルスケアパビリオン」(大阪府、大阪市、公益社団法人2025年日本国際博覧会大阪パビリオン)のような博覧会協会が関わるこれからの社会で重要となるテーマを掲げたパビリオンがある。

建築家・永山祐子が手がけ、日本の「麻の葉文様」と「アラベスク」を組み合わせて表現した立体格子が印象的だったドバイ万博「日本館」の建材を再利用してつくられたウーマンズ パビリオンの外観。

オリンピック中のショーなどを手掛けたことで知られる舞台美術家、エズ・デブリンによる内装デザインで、吉本ばななを含む3人の女性の人生の物語や、現代社会における女性の立ち位置を理解するさまざまな統計に触れることができる。美しい中庭を有する屋上部分の横には管ファンレンスホールがあり、さまざまなトークイベントが行われる予定。

「西ゲートゾーン」の周辺には「未来社会ショーケース」という名の下、スマートモビリティ、グリーン、アート、フューチャーライフなど6つのテーマの下で合計21の展示やイベントが行われている。

目玉は「空飛ぶクルマ」でその魅力を没入体験で紹介するシアターがある他、時折、専用離着陸場でのデモンストレーション飛行も行われている。

もう1つの目玉は博覧会協会と12者の企業・団体が共創した「15アトラクションによる未来体験」を展示した「未来の都市パビリオン」だ。

このように複数企業が手を取り合って出展したパビリオンに加え、コミュニケーション、エネルギー、医療、エンターテイメントなどの分野の企業が、単独で出展した民間パビリオンも13館ある。

NTTパビリオンは人類のコミュニケーションの歴史を振り返る展示も見応えがあるが、2030年に社会実装予定の空間伝送も可能な次世代情報通信基盤「IOWN」で、Perfumeの音楽ライブを空間伝送、3Dなばかりか振動まで伝わるそのライブ映像の記録を体験することができかなり見応えがある。

パソナグループによるPASONA NATUREVERSEは漫画家・手塚治虫の人気キャラクターによるストーリーを絡めながら、iPS細胞で作った心臓など未来の医療のあり方を展示。

住友館は、森を発展の礎にしてきたという400年の歴史を持つ同グループの原点の山々を美しい木造パビリオンで表現。その中に「UNKOWN FOREST」という来場者が自由に探検できるテーマパーク型展示や予約制の植林体験プログラムを用意した。

PARALLEL TRAVEL、「時空を旅するパビリオン」を標榜するNTTパビリオン。次世代情報通信基盤「IOWN」による空間伝送技術で、開幕直前に1970年の万博会場で行われたPerfumeのライブ公演をその振動まで含めて3Dで伝送。その記録映像を追体験することができる。心を打つコミュニケーション技術の歴史を振り返る展示などもある。リオ・オリンピック閉会式での日本の演出も担当したクリエイターチームの作品はいずれも圧倒的にクオリティが高い。

住友の森で育ったスギやヒノキで作られた美しい木造のパビリオンが目を惹く住友館。不思議な形状は住友グループ発展の礎となった愛媛県別子銅山の山の嶺をイメージしている。このパビリオンの中には本物さながらの森が広がっており、ガイド役のランタンを手に探検して森の生き物や風の精と交流しながら森の生態について学べる人気アトラクションとなっている。森の数箇所にはアーティストによる美しい動物のアニメーションや切り絵作品も隠されている。最後のシアターでは風の精を演じるダンサーが美しい映像の中で踊って森の物語を伝える。予約制の植林体験や未来につながる発想の種を紹介するコーナーもある。非常に完成度が高く販売している商品の1つ1つにまで面白い工夫やストーリーが溢れているおすすめのパビリオン。

民間パビリオンの中には企業だけでなくNPO団体も出展している。

BLUE OCEAN DOMEは、2019 年のG20 大阪サミットで発表された、海洋プラスチックごみによる追加的な汚染を2050 年までにゼロにすることを目指す「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」の実現に向けて、海洋資源の持続的活用と海洋生態系の保護をテーマとした特定非営利活動法人ゼリ・ジャパンによるパビリオンで、建築家坂茂による3種類の素材を使った3つのドームの中で、日本の匠の技を使って水の循環を見せた展示や、超高精細・巨大球体スクリーンによるこれまで見たことのない映像体験で海の物語を見せたり、海に関しての叡智をインタビューした映像を披露したりしている。

パビリオンという体裁にこそなっていないが、飲食店として出店している店舗も、それぞれに未来に向けての提言やチャレンジを行なっている。例えば回転寿司チェーン、スシローの万博会場内店舗では地球温暖化で問題になっている磯焼け現象で痩せ細ったウニなどを陸上養殖して太らせた環境に配慮した「あしたのサカナ」シリーズを提供。子供たちがゲーム感覚で楽しみながら環境問題を学べるコンテンツなども店内に用意している。

「海の蘇生」をテーマにしたBlue Ocean Domeは建築設計は坂茂、総合プロデュース・展示企画は原研哉の隠れた注目ブースだ。3つのドームで構成されるが「循環」をテーマにしたドームは竹集成材、「海洋」をテーマにしたドームはCFRP(カーボンファイバー炭素繊維強化プラスチック)、「叡智」を集めたドームは紙管で作られている。2つ目のドームにある高さ17mの球形のディスプレイは、これまで人類が見たことのない映像体験として注目を集めている(映像はWOWが制作)。

自然の大切さを感じる万博、日本を代表する8人のプロデューサーが展示

1970年の大阪万博では、アーティストの岡本太郎がテーマ展示プロデューサーに選ばれ、今も残る「太陽の塔」などを手掛けた。

これに対して、今回の万博では、すべてを1人に任せるのではなく異なる分野で活躍する8人の専門家をテーマ事業プロデューサーとして選任。生物学者の福岡 伸一、アニメーション監督の河森 正治、映画作家の河瀨 直美、放送作家の小山 薫堂、アンドロイド研究の世界的権威で大阪大学教授の石黒浩、音楽家でSTEAM教育家の中島さち子、メディアアーティストの落合陽一、慶応義塾大学教授の宮田 裕章が、それぞれ「いのちを知る」、「いのちを育む」、「いのちを守る」、「いのちをつむぐ」、「いのちを拡げる」、「いのちを高める」、「いのちを磨く」、「いのちを響き合わせる」をテーマに8つのパビリオンをプロデュースしており、これらは今回の万博の中心展示の1つとして水を使ったショーが行われるウォータープラザの近くに建てられている。

最も注目を集めているのは「人類が見たことのない光景」を目指した落合陽一の「null²(ヌルヌル)」。落合が最強の映像装置とする鏡面で全体を覆ったパビリオンは周囲の風景や来場者、空模様を映し続け、そうでなくても常に見え方が変化をしているのに、そこにさらに低音による振動やロボットアームによる変形で面を歪ませ変化をつけている。この外観だけでもかなり奇抜で楽しませてくれるが、内側も全面鏡張りで落合が予見するデジタルが自然と同じくらい当たり前になった未来を予見させる変化し続ける映像となっている。さらに体験予約をした人はあらかじめ自分のデータを登録しておくと、そこに自分のデジタルの分身を投影することができる。

もう1つ注目なのは石黒浩による「いのちの未来」館でアンドロイドが当たり前に社会に溶け込み、人類が身体の一部を機械化し始めた50年後の社会と、人類が自らの身体をデザインするようになった1000年後の未来を見せる体験型展示となっている。考えさせられるテーマも多い物語の体裁をとっており、まるで映画1本を見たような充足感がある。

河瀨直美は、人は立場の違いから「分断」をするが「対話」をすることができると、来場者から選ばれた一人が、あらかじめ用意されたテーマを元に一期一会の対話を行い、他の参加者がそれに耳を傾ける「Dialogue Theater –いのちのあかし–」をプロデュース。取り上げたテーマだけでなく、奈良と京都の廃校となった校舎3棟を移設して作られたパビリオンや植物を大切に養生して移植した庭が他のパビリオンとはまったく異なる落ち着いた雰囲気を作り出している。

福岡 伸一の「いのち動的平衡館」は38億年の地球上の生命のドラマを32万個の繊細な光の粒子で描き、福岡による「いのち」とは何かという見立てを紹介している

河森 正治の「いのちをめぐる冒険」は交配や食物連鎖を生命の合体・変形と捉え、それを没入型体験を始めとする6つの体験(とバーチャル体験)で紹介している。

放送作家の小山 薫堂は「いのちをつむぐ」をテーマに日本文化の中でも世界的に最も注目されている「食」に関してのさまざまな知見を集約した「EARTH MART」をプロデュース。過去記事:大阪・関西万博 探訪1. 小山薫堂館「EARTHMART」がつむぐ命の物語

中島 さち子の「いのちの遊び場クラゲ館」は子どもも楽しめる遊び場のようなパビリオンで全国の祭りの映像や音楽の生演奏などが楽しめ、宮田 裕章の「Better Co-Being」では世界的な建築家ユニットのSANAAによる屋外型パビリオンや塩田千春、宮島達男そして宮田自身らによる作品の協奏を楽しむことができ、天気の良い日限定で、人工の虹を楽しむことができる。

これだけでも既に十分の見応えのある万博であることが伝わるだろうが、それに加え会場のそこかしこに日本を代表するアーティストによるパブリックアート作品の展示、ポケモンなど日本を代表するキャラクターの展示、さらには将来が期待されている日本の若手クリエイターたちによる休憩所やトイレなどがあり、そのそれぞれが建築として造形であったり、技術であったり、建材のストーリーだったりで楽しめるようになっている。

落合陽一がプロデュースしたnull²(ヌルヌル)は、鏡面が波打ち、風景をとろけさせるように変形する有機的モニュメント。落合曰く「鏡は最も高解像度なリアルタイムメディア」だが、変形するこのモニュメントはその風景を変換し続ける。外側が物理的な鏡なのに対して、内部は情報を生成するデジタルな鏡。両者が折り重なったこの構造は、落合が目指すテクノロジーと自然が溶け合う「デジタルネイチャー」の思想を体現している。

石黒浩プロデュースの「いのちの未来」では、アンドロイドや、延命のために身体を機械化した人間が当たり前に社会の一員として生活している50年後の未来社会を用意されたストーリーを通して追体験する構成になっている。地下空間にはファッションデザイナー廣川玉枝らとの協業で作った人類が自らを好きな姿にできる石黒が考える空を自由に浮遊する1000年後の人類が展示されている。

未来的な展示の多い万博会場の中で、そこに毎日通った生徒たちの温もりを感じさせる河瀨直美のパビリオンは異色の存在だ。シアターでの対話の体験も素晴らしいが、奈良や京都から移築された木造の校舎や庭園が心を落ち着かせてくれる。

人工的なパビリオンが多い万博会場。その中央には伐採予定だった樹木を移して作られた「静けさの森」があり中央には池もある。心を落ち着かせ、万博で見聞きしたいろいろなことを整理する場としても機能している。森のそこかしこにオノ・ヨーコを始めとするアーティストのパブリックアート作品も置かれていれば、日本を代表するクリエイター3人による「想うベンチ」もある。

「向こう側のいのち」への想像力をテーマにつくられた「静けさの森」横の休憩所4(設計:服部 大祐 + 新森 雄大 | 一級建築士事務所 Schenk Hattori + Niimori Jamison)の壁面には伝統的な美術や工芸の繊細さや奥深さに独自の視点を加える美術家、ミヤケマイの絵の作品。波打つような屋根を大阪湾に見立て、タコを始めとする海の生物を描いた。立つ位置/座る位置によって見える生物が変わり、すべてを同時に見ることができない空間を生かしたアート作品となっている。

こうしたパビリオンではない「間」の空間がそこかしこに用意されているのも非常に日本的だが、その中でも最大のものが万博会場の中央にある「静けさの森」で、大阪内で伐採予定だった約1,500本の樹木を移植して作られ木だけでなく、そこかしこに張られた水盤、オノ・ヨーコやレアンドロ・エルリッヒなど世界的なアーティストたちのパブリックアートなど人口的な万博会場の中で自然の癒しを感じることができる場所となっている。

そして、入場時から退場時まで、常に来場者の目を楽しませ続けてくれるのが、世界最大の木造建築「大屋根リング」で、上を歩いて世界中のパビリオンなどの会場風景や外に広がる海の眺めを楽しむだけでなく、さまざまなパレードが行われる舞台として、ただ遠目に見たり、中を通り過ぎるだけでも、清水寺と同じ「 貫(ぬき)工法」による木造構造物としての美しさで来場者を楽しませてくれる。

今回の万博で一番象徴的なのが大屋根リングだ。夕方頃のリングから見る夕空と万博会場、外に広がる海の対比や、ウォータープラザの水面に映るリングはそれだけで今回の万博の1番の思い出となるはずだ。

大阪・関西万博

営業時間:9:00~22:00(入場は閉場1時間前まで)

アクセス:大阪メトロ中央線「夢洲駅」下車すぐ(東ゲート徒歩約2分)、京阪神主要駅・関西国際空港・伊丹空港からのシャトルバス、水上アクセス(港湾シャトル船)もあり

Profile

林信行 Nobuyuki Hayashi

1990年にITのジャーナリストとして国内外の媒体で記事の執筆を始める。最新トレンドの発信やIT業界を築いてきたレジェンドたちのインタビューを手掛けた。2000年代からはテクノロジーだけでは人々は豊かにならないと考えを改め、良いデザインを啓蒙すべくデザイン関連の取材、審査員などの活動を開始。2005年頃からはAIが世界にもたらす地殻変動を予見し、人の在り方を問うコンテンポラリーアートや教育の取材に加え、日本の地域や伝統文化にも関心を広げる。現在では、日本の伝統的な思想には未来の社会に向けた貴重なインスピレーションが詰まっているという信念のもと、これを世界に発信することに力を注いでいる。いくつかの企業の顧問や社外取締役に加え、金沢美術工芸大学で客員名誉教授に就いている。Nobi(ノビ)の愛称で親しまれている。

関連リンク

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Facebook</title><use xlink:href="#symbolSnsFb" /></g></svg>

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Twitter</title><use xlink:href="#symbolSnsTw" /></g></svg>

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>LINE</title><use xlink:href="#symbolSnsLine" /></g></svg>

-

<svg viewbox="0 0 58 58"><g><title>Pinterest</title><use xlink:href="#symbolSnsPint" /></g></svg>

Lounge

Premium Salon

林 信行の視点

Premium Salon

関連記事

投稿 分断の時代、世界の注目を集める日本で 158カ国が参加する「大阪・関西万博」が開幕 は Premium Japan に最初に表示されました。