人気記事

About&Contact

PREMIUM JAPAN » アート

投稿 アジアのベストレストラン50 最優秀女性シェフ賞&新登場42位! 気鋭の女性料理人 エテ 庄司夏子シェフ/東京 は Premium Japan に最初に表示されました。

投稿 「あさま空山望」1周年企画 プライベートサウナで〝ととのう〟体験 は Premium Japan に最初に表示されました。

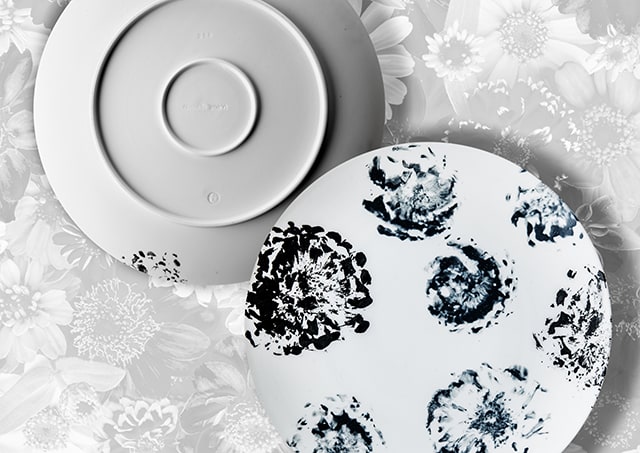

投稿 ニコライ バーグマンと有田焼の美しいコラボレーションが咲くプレート限定発売 は Premium Japan に最初に表示されました。

投稿 7. 日本女性に例えられる気品高い花をまとう。香り高く華麗な花嫁振袖 は Premium Japan に最初に表示されました。

豊原国周「東けい三十六会席 柳ばしそめ」(後期展示予定)

平成の世は“ネコノミクス”なる言葉も生まれるほど、猫ブームで盛り上がった時代でした。猫関連の経済効果はオリンピックを超えるとの試算もあるくらい、現代の日本人は猫たちの可愛さに踊らされています。ところがこの猫ブーム、今に始まったことではありません。猫は江戸時代から現代まで変わらず人々に愛され続けていることが分かる展覧会が、千代田区立日比谷図書文化館で開催されています。

特別展「アートになった猫たち展~今も昔もねこが好き」は、浮世絵と近代美人画を中心に猫が描かれた作品を100点ほど紹介する展覧会です。

歌川国芳 猫の百めんそう 1841年頃(前期展示作品)

江戸末期に活躍した浮世絵師の歌川国芳は、無類の猫好きとして知られており、愛猫家ならではの視点でたくさんの作品を残しています。ほかにも、竹久夢二、藤田嗣治など、猫好きの芸術家たちは、作品のモデルとして、また風景のひとつとして、愛らしい猫を描き続けました。江戸時代には、猫を擬人化して描いた役者絵なども人気を博しています。

今展覧会では、浮世絵蒐集家・中右瑛氏のコレクションの中から、江戸から現代に至るまでの猫好き芸術家たちの作品や、江戸から明治にかけての人々の暮らしの中で描かれた猫の姿、歌舞伎の名場面に登場する猫などを紹介。古くから続く猫と人との深い関わりを知ることができます。

竹久夢二 黒猫を抱く女(柳屋版) 1920年

猫が私たちの心の中にどのように住みつき、共に暮らしてきたのか。芸術作品としての猫の姿を通して、私たち日本人の心の動きや暮らしの変化について掘り下げるこの展覧会は、猫好きの心をグッとつかむ内容となっています。江戸の人々も夢中になった、可愛らしい猫の姿を愛でに足を運んでみるのはいかがでしょうか。

◆千代田区立日比谷図書文化館「アートになった猫たち展~今も昔もねこが好き」

会 期:2019年6月23日(日)まで ※休館日5月20日、6月17日

※5月21日より一部作品が展示替えになります

会 場:千代田区立日比谷図書文化館 1階特別展示室

東京都千代田区日比谷公園1-4

公式サイト:https://www.library.chiyoda.tokyo.jp/hibiya/museum/exhibition/art-cat.html

狩野派「春秋花鳥図屏風」(右隻部分)桃山時代~江戸時代初期(17世紀初頭)

マルコ・ポーロの「東方見聞録」で“黄金の国”と称された日本は、金という素材と繊細にかつ多様に向き合ってきた文化を持ちます。中でも黄金を施した金屏風は、日本独自の進化を遂げ、国内では室内を装飾しながら隠す実用的な工芸品として用いられていたほか、アジアやヨーロッパの国王へ贈り物として珍重されていました。

2019年4月6日(土)から9月29日(日)まで、箱根の岡田美術館で開催されている特別展「これぞ黄金の国・日本 金屏風展-狩野派・長谷川派・琳派など-」では、桃山時代から昭和初期までの30点の金屏風が時代ごとに4つの展示室に並べられており、金屏風の繊細な細工や大胆な構図などを余すところなく堪能できます。展示室に一歩入れば、一面に金の波があふれる圧巻の構成です。

「平家物語図屏風」(右隻) 江戸時代前期 6曲1双

第1室には、金屏風の全盛期とも言える桃山時代から江戸時代前期の作品を、第2室には、名所と物語をテーマに江戸時代前期の作品を集めています。例えば、“ザ・金屏風”とも言える狩野派の「春秋花鳥図屏風」や、江戸時代前期の「柳橋水車図屏風」をこちらでじっくり鑑賞できます。さらに、第3室は江戸時代前期から近代までの琳派の屏風を、第4室には江戸時代後期や明治から昭和初期までに制作された作品を展示しています。

また、今回の展覧会では、金屏風に施された技法、表現について学ぶことができます。単純に金箔を一面に貼りつける技法だけではなく、細かく切った金箔をデザインしながら貼りつける切箔、粉末状にして貼りつける金砂子、金箔の粉を膠で溶いた金泥など、金という同じ素材を用いながらも技法の違いで様々な表現が生み出されてきたのです。

日本の工芸文化の粋を集めた金屏風たちを眺めながら、世界中の冒険家が憧れた“黄金の国ジパング”の歴史の片鱗を感じてみるのもいいですね。

◆これぞ黄金の国・日本 金屏風展-狩野派・長谷川派・琳派など-

会期:2019年4月6日(土)~9月29日(日)※休館日なし

会場:岡田美術館

神奈川県足柄下郡箱根町小涌谷493-1

開館時間:9:00~17:00(入館は16:30まで)

公式サイト:https://www.okada-museum.com/exhibition/archives/2019_24.html

国宝 曜変天目 南宋時代(12〜13世紀) 大徳寺龍光院蔵

天目茶碗と言えば中国で焼かれた鉄釉の茶碗で、特に南宋時代に福建省南平市の建窯で焼かれた最上級の美しさのものを“曜変天目”と称します。世界に現存するのは4点のみと言われ、そのひとつである大徳寺龍光院蔵のものは、国宝に指定される3椀のうち最も静かで味わい深い、幽玄の美しさがあると高く評価されています。

この曜変天目をはじめとして、重要文化財の油滴天目茶碗、元から来日した高僧の墨蹟、掛け軸など、これまで一般の目に触れることなくひっそりと守り続けられてきた龍光院の至宝たちが、2019年5月19日(日)まで、滋賀県・MIHO MUSEUMの「大徳寺龍光院 国宝 曜変天目と破草鞋(はそうあい)」展で一挙に公開されています。

重要文化財 油滴天目 附 螺鈿唐草文天目台 天字印・分銅形印 伝津田宗及・江月宗玩所持

茶碗=南宋時代(12〜13世紀) 天目台=琉球(16~17世紀) 大徳寺龍光院蔵

京都・紫野の大徳寺龍光院は、黒田長政が父の黒田官兵衛の菩提を弔うために建立した塔頭で、大坂・堺の豪商である天王寺屋の次男坊、江月宗玩を開祖としています。宗玩が大坂夏の陣の戦火から守り、禅の教えとともに受け継いできた天王寺屋の名品茶道具や、墨蹟など国宝級の美術品を多数保有していますが、一般の拝観や特別公開などは一切行わないことで有名。至宝と言われる美術品たちは龍光院の奥でひっそりと守られてきたのです。

本展は、大徳寺龍光院の開創から400年の時を経て、龍光院が所有する美術品の全容が初めて詳らかとなる歴史上初の展覧会。平成という時代が終わりを迎え、新たな歴史が刻まれる今だからこそ、歴代の住職や数々の美術家たちが愛し守り抜いてきた至宝たちと出会うことができる、またとない機会に恵まれています。これに合わせ、奈良国立博物館、静嘉堂文庫美術館でも曜変天目を特別公開しており、国宝3椀が同時期に一般公開されるのも史上初です。

ぜひこの機会に、400年前から変わらぬ美しさを求めて足を運んでみてはいかがでしょう。

◆大徳寺龍光院 国宝 曜変天目と破草鞋(はそうあい)

会期:2019年5月19日(日) まで

休館日:毎週月曜、4月30日、5月7 日(ただし4月29日、5月6日は開館)

会場:MIHO MUSEUM

所在地:滋賀県甲賀市信楽町田代桃谷300

開館時間:10:00〜17:00 ※入館は閉館の1時間前まで

公式サイト:http://www.miho.or.jp/exhibition/daitokuji-ryokoin/

高野山金剛峯寺襖絵 《瀧図》(部分)2018年 高野山金剛峯寺蔵

空海の手によって高野山へ密教の道場が開かれ“金剛峯寺”と名付けられてから、2015年で1200年の節目を迎えました。それを記念して、白襖だった大主殿の「茶の間」と「囲炉裏の間」へ、新たに襖絵と床の間の障壁画が奉納されることとなり、描き手として選ばれたのは世界で高く評価されている日本画家・千住博氏。

横浜・そごう美術館で2019年4月14日(日)まで開催されている「千住 博展」は、高野山金剛峯寺の開創1200年を記念して奉納される襖絵と障壁画を公開し、同時に千住氏の40年に渡る画業を振り返る展覧会でもあります。

今回「茶の間」と「囲炉裏の間」に奉納されるのは、千住氏の手による「瀧図」と「断崖図」。

千住氏にとってはライフワークとも言えるウォーターフォールと切り立った断崖を描いた襖絵は、水墨画を思わせる濃淡のコントラストと流れる水の迫力、岩肌を描く精緻な筆が際立った渾身の作となっています。これらの奉納作品44面と合わせて、千住氏の初期の作品、2015年にヴェネツィア・ビエンナーレで特別展示された「龍神1・2」などの主要作品も展示されています。

高野山金剛峯寺襖絵 《断崖図》(部分)2018年 高野山金剛峯寺蔵

流れる水を筆で表現するのではなく、実際に画面の上から下へと絵の具を流すことで表現する手法は、水の重力や温度までを含めて自然そのままの姿を表現したいという一念から生まれたもの。ヴェネツィア・ビエンナーレで東洋人として初めて名誉賞を受賞し、当代を代表する描き手となった千住氏の集大成ともいえる表現です。そんな千住氏の作品は、千年以上の時を超えて厚い信仰を集め続ける、高野山金剛峯寺の大主殿へ飾られる襖絵として、最もふさわしいものと言えるでしょう。

奉納を前に間近で作品を鑑賞できる貴重な展覧会。この機会に足を運んではいかが。

◆高野山金剛峯寺 襖絵完成記念「千住 博展」

会期:2019年4月14日(日)まで(休館日:そごう横浜店の休日)

場所:そごう美術館

神奈川県横浜市西区高島2-18-1 そごう横浜店6階

開催時間:10:00〜20:00 ※入館は閉館の30分前まで

公式HP:https://www.sogo-seibu.jp/common/museum/archives/19/senju_hiroshi/

本城直季 / 「small planet /Yoyogi park」(2007) 現実の風景があたかも人の手で制作したミニチュアのジオラマのように見える作品

旧ソニービルの跡地にオープンしたGinza Sony Parkは、フラットなグランドフロアと地下4階までの吹き抜けで構成された、垂直な立体公園です。都心に突如として現れた緑のスペースは、「変わり続ける公園」をコンセプトとしてユニークな体験型イベントや実験的な試みが繰り広げられる舞台となります。そんなGinza Sony Parkが、写真のある豊かな暮らしを提案するIMA(イマ)をコラボレーターに迎え、実験的プログラムの第5弾として提案するのは、写真の可能性を広げ、新たな発見や体験ができるアートフォトのイベントです。

20019年3月3日(日)まで開催中の「#005 PHOTO Playground」は、SNSの普及により写真を撮影し共有することが身近なものとして浸透している私たちに、違った角度から写真の楽しさを教えてくれるプログラムです。

ダミアン・プーラン / 「猫も杓子も/Catgrapher」 (2018)

まずは、地上フロアに設置された高さ4mの巨大な猫の彫刻「猫も杓子も/Catgrapher」で、“猫から撮影される”体験を。人間が動物の写真を撮ることは日常的ですが、その構図をひっくり返すことで得られる新たな感覚を体験し、撮影された写真をスマートフォンでダウンロードできる、というお土産付きです。

さらに、地下2階では、会場に池を設置し、その水の中に写真を沈めた作品「水鏡/Water Mirror」を展示。どこまでが実像でどこから虚像なのかが分からなくなる不思議な作品で、写真表現の持つ新たな可能性を感じることができます。

鈴木理策 / 「水鏡/Water Mirror」(2016)

このほかにも、ミニチュアのジオラマのような作品で話題となった写真家・本城直季氏の2mを超える作品や、Instagramで人気のアーティスト・小池健輔氏の写真を切り抜いて立ち上げた立体作品など、各フロアに個性的な作品が展示されています。

“公園”をテーマに、写真というメディアを使って異なる角度からアプローチするユニークな作品たち。3月3日までのGinza Sony Parkは、まさに写真と戯れて遊ぶプレイグラウンドとなっています。

◆♯005 PHOTO Playground

開催期間:2019年3月3日(日)まで ※地下3階は2月27日(水)まで

会場:Ginza Sony Park GL/地上フロア、地下1階~3階

東京都中央区銀座5-3-1

開催時間:10:00〜20:00

公式サイト: https://www.ginzasonypark.jp/release/20190128/

百種接分菊 歌川国芳 個人蔵 前期(1/31~2/17)展示 ※後期にも別に所蔵される同じ作品を展示予定

江戸時代、庶民の娯楽と言えば芝居や見世物小屋の見物、闘鶏や闘犬などのギャンブルが有名ですが、花見や植木鉢での園芸が人気だったことをご存知でしょうか。実は、江戸時代の東京は、現在よりもたくさんの花の名所が各所に点在し、花の盛りには多くの人々が見物に押し寄せて賑わっていたよう。その様子が浮世絵の題材にもなっています。

そんな、江戸の人々の草花への熱狂ぶりを描いた浮世絵を集め、当時の庶民のガーデニング愛を浮き彫りにする展覧会が開催中です。

夏の夕くれ 歌川国芳 個人蔵 後期(2/19〜3/10)展示

東京・墨田区のたばこと塩の博物館で、3月10日(日)まで開催中の「江戸の園芸熱-浮世絵に見る庶民の草花愛―」は、約200点の浮世絵を通して江戸庶民の生活と草花との関係を知る展覧会です。

展示は「花見から鉢植へ(プロローグ)」、「身の回りの園芸」、「見に行く花々」、「役者と園芸」という4つのコーナーで構成し、花見に出かけたり、身近に草花を飾って楽しむ江戸の人々の暮らしぶりを垣間見ることができます。

梅幸住居雪の景 歌川国貞(三代歌川豊国) 個人蔵 前期(1/31~2/17)展示

江戸時代は、寛永寺や墨堤の桜、亀戸の梅屋敷、向島の椿や牡丹など、江戸の町のいたるところで季節ごとに花が咲き乱れる名所が出現。現代でいうところの、テーマパークのように人々を魅了しました。18世紀半ばに植木鉢が普及した後は、縁日や盛り場で鉢植えの植物が売られ、庶民の間に草花を手元に置いて楽しむ娯楽が広がります。花の交配や接ぎ木など園芸の技術革新が進み、人気の歌舞伎役者たちも自宅の庭で温室を設えて盆栽や鉢植の花を育てるなど、園芸への熱がヒートアップしていったのです。

浮世絵に描かれた草木とそれに見入る人々、というユニークな視点から、江戸時代の庶民の暮らしを読み取っていく本展覧会。現代の私たちが抱いていたイメージとは、ちょっと異なった江戸の町の様子を知ることができる興味深い内容となっています。

◆江戸の園芸熱-浮世絵に見る庶民の草花愛-

会期:前期:2019年1月31日(木)~2月17日(日)、後期:2月19日(火)~3月10日(日)

休館日:月曜日 ※ただし、2/11は開館、翌2/12(火)が休館

会場:たばこと塩の博物館 2階特別展示室

東京都墨田区横川 1-16-3

開館時間:10時~18時 ※入館は17時30分まで

公式サイト:https://www.jti.co.jp/Culture/museum/index.html

≪宇宙に届け、水玉かぼちゃ≫2009年

京都・祇園の祇園甲部歌舞練場は、明治や大正時代の趣ある木造建築と優美な庭が魅力。春には都をどり、秋には温習会などで芸妓や舞妓の踊りが鑑賞できる祇園屈指の観光スポットです。現在は耐震補強工事のため休館中ですが、この敷地内に期間限定でオープンしていたフォーエバー現代美術館 祇園・京都が、この2月末に閉館を迎え、そのフィナーレを飾るのが、日本を代表する現代アートの鬼才、草間彌生氏のカボチャです。

フォーエバー現代美術館 祇園・京都は、登録有形文化財にも指定された大正2年竣工の木造建築「八坂倶楽部」を舞台に、現代アートを畳の大広間で鑑賞するという独自のスタイルで人気を博してきました。

特に、最後の企画展「草間彌生 永遠の南瓜展」は、伝統的な入母屋造りの日本建築とドット模様のカボチャというコラボレーションが秀逸。様々な色や形のカボチャ作品35点をはじめとして、草間氏の貴重な初期作品を含めて123点を展示しています。

≪七色の富士(オレンジ)-生命は限りもなく、宇宙に燃え上がって行く時≫2015年

展示室「南瓜の間」にはカボチャをモチーフとした立体インスタレーション作品や、版画、油彩など35点を集め、「花の間」や「富士の間」は、部屋の名にちなんだ作品で構成。常設展示として、1963年制作の『無限の網』や1992年制作の『黄樹』など、草間氏の代表作や初期作品、2000年代までの作品が展示されているので見逃せません。

今回の展覧会は、期間限定だからこそ実現した貴重なもの。畳敷きの和風空間で草間作品のカボチャたちを鑑賞できる、このラストチャンスに、ぜひ足を運んでみてはいかが。

◆フォーエバー現代美術館コレクション 草間彌生 永遠の南瓜展 Yayoi Kusama Pumpkin Forever

会期: 2019年2月28日(木)まで ※休館日なし

所在地:京都府京都市東山区祇園町南側570-2

祇園甲部歌舞練場内 八坂倶楽部

開館時間:10:00~18:00(入館は17:30まで)

公式サイト:https://fmoca.jp/

写真を撮ること、撮り続けることが好きだ。と語る落合氏の“写真家”としての一面に迫る展覧会

世界的なメディアアート賞であるアルス・エレクトロニカ賞を受賞するなど、国内外で注目されているメディアアーティスト・落合陽一氏の展覧会『質量への憧憬 〜前計算機自然のパースペクティブ〜』が、2019年1月24日(木)~2月6日(水)まで、品川・天王洲のamana squareで開催されます。

メディアアートの制作、実世界志向コンピューティングの研究、研究開発の社会実装のための経営、大学教育を含めた教育活動や論文や書籍の執筆、と多岐に渡る領域で活躍中の落合氏。

これまでの一連の制作において落合氏は、「イメージによる表現」と「物質による表現」の間の表現の可能性について探求し続けてきました。そして、その落合氏の表現方法のひとつが「写真」です。

平面作品 21 作品、立体作品 2 作品 などを展示

今回の展覧会では、落合氏の“写真家”としての一面に迫り、本展のために撮り下ろした作品を含む、約 20 点の連作写真を始め、インスタレーションの展示も行います。落合氏が切り取る不可逆的な瞬間、視点、またその集合体としての風景が、言葉を超えてデジタル表現されることで、独特な美的感覚を私たちに提供してくれます。

「写真」という二次元の表現方法が、どこまで人々の感性を刺激できるのか? 本展では、落合氏が言葉での表現やビジュアル表現、メディアアート表現の間にある、質感や物質性そのものに注目した作品を通して、その美的感覚の根底を探っていきます。

また本展の開催を記念して、落合氏初の写真集『質量への憧憬』が1月18日に発売されました。完全受注生産で、エディションは200限定という貴重な写真集となっています。

◆メディアアーティスト・落合陽一の世界『質量への憧憬 〜前計算機自然のパースペクティブ〜』

会期 : 2019 年 1 月 24 日(木)~2 月 6 日(水)

会場 : amana square(session hall/IMA gallery/IMA cafe)

東京都品川区東品川 2-2-43 T33 ビル1F

時間 : 11:00〜21:00(会期中無休)※1 月 24 日(木)は16:30まで

入場料: 無料

公式サイト:https://amana.jp/news/detail_377.html

主催:株式会社アマナ、落合陽一

◆写真集『質量への憧憬』

発売日: 2019 年 1 月 18 日(金)

予約サイト:https://shitsuryou2019.jp/

葛飾北斎「かな手本忠臣蔵」十一段目 小判 文化初-中期(1804-1813)頃 シンシナティ美術館

Cincinnati Art Museum, Annual Membership Purchase Fund, 1909.32 通期展示

「冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏」など、世界的に知られる作品を数多く残した葛飾北斎。約70年という長きにわたって絵筆を持ち続けた北斎は、一般的に知られている名作以外にも、実に数多くの作品を残しています。そんな、知られざる北斎の作品までも鑑賞できる大規模な展覧会が開催されます。

2019年1月17日(木)から3月24日(日)まで、六本木ヒルズの森アーツセンターギャラリーで開催される「新・北斎展 HOKUSAI UPDATED」は、北斎の研究者として知られ、昨年逝去された永田生慈氏の調査研究と、新たに発掘された貴重なコレクションを紹介するものとして企画されました。

葛飾北斎は、研究の結果、その生涯で絶えず作風を変化させ、それに伴うように、作品へ記す画号も変えていることが分かってきました。有名な「冨嶽三十六景」などの錦絵は70歳過ぎのわずか4年間に描かれたもので、この頃の号は葛飾北斎ではなく、「為一(いいつ)」としていたそう。本展覧会では、作風と画号の変化によって「春朗期」や「宗理期」、「葛飾北斎期」など6つの期間に分け、国内外から集めた知られざる名品や初公開作品など約480件(会期中展示替えあり)紹介しています。

葛飾北斎《向日葵図》紙本1幅 弘化4年(1847) シンシナティ美術館

Cincinnati Art Museum, The Thoms Collection-Given by Mrs. Murat H. Davidson in Honor of her Grandfather, Joseph C. Thoms, 1982.15 通期展示

特に、北斎が最晩年88歳のときに描いたとされる《向日葵図》は、画号を「画狂老人卍」と記しているもので、本展覧会が初公開となる作品。ほかにも、葛飾北斎期の「かな手本忠臣蔵」など初公開作品が多数展示されるのも魅力です。

監修を手掛けた永田氏は、北斎が過ごした絵師としての人生を研究し、未知の作品を発掘し続けました。今回は永田氏の2000件にも及ぶコレクションからも出展されていますが、これらの作品は氏の遺志により故郷の島根県に寄贈されており、本展覧会後は島根県のみで公開されることになっています。東京で永田氏のコレクションが見られるのは、これが最後のチャンスです。

壮大な作品群から、知られざる北斎の世界を体感する貴重な機会。ぜひ足をお運びください。

◆新・北斎展 HOKUSAI UPDATED

会期:2019年1月17日(木)~3月24日(日) ※会期中展示替えあり

会場:森アーツセンターギャラリー

東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー52階

開館時間:10:00〜20:00 ※火曜のみ17:00まで、最終入館は閉館の30分前まで

詳細は展覧会公式サイト:https://hokusai2019.jp/

イサム・ノグチ《書》

1957年、鋳鉄、木、縄、金属、178.8×43.5×40.6cm、イサム・ノグチ財団・庭園美術館(ニューヨーク)蔵

©The Isamu Noguchi Foundation and Garden Museum, New York/ARS-JASPAR Photo: Kevin Noble

世界的に知られる彫刻家のイサム・ノグチと、抽象画を多く描いた画家の長谷川三郎。1950年に日本で出会った2人の芸術家の交友に焦点を当てる展覧会が開かれます。

2019年1月12日(土)〜3月24日(日)まで、横浜美術館で開かれている企画展「イサム・ノグチと長谷川三郎―変わるものと変わらざるもの」。古い東洋と新しい西洋の関係に興味を持っていたイサム・ノグチと長谷川三郎の2人がどのように出会い、何を目指したのか。共に歩んだ1950年代の作品を中心に、日本初公開作品も含め、ノグチ作品約50点、長谷川作品約70点を通して明らかにしていく展覧会です。

長谷川三郎《自然》1953年

紙本墨、拓刷、二曲屏風一隻、各135.0×66.5㎝、京都国立近代美術館蔵 展示期間:2019年1月12日(土)~2月13日(水)

日本人の父とアメリカ人の母の下、ロサンゼルスで生まれたイサム・ノグチは、幼少期を日本で過ごして渡米、パリへの留学を経てニューヨークで肖像彫刻や公園の設計、公共彫刻などを手掛けて国際的に知られるようになりました。

一方、長谷川三郎は東京帝国大学で美術史を専攻、卒業後にパリへ留学します。帰国後は抽象的な作品を描き始めましたが、戦時中に言論統制が厳しくなると創作活動を中止し、禅や茶道などについて研究。戦後は抽象画の制作を再開しました。

1950年に運命的に出会った2人は、京都や奈良、伊勢への旅行を経て、日本の伝統美や東洋の思想についての考察を深め、互いに創作活動の転機を迎えます。長谷川の案内によって、日本の建築や庭園、禅や茶道などの伝統文化や美の本質を理解したノグチ。長谷川にとっては、ノグチとの対話が、墨や拓本、木版を用いる新しい創作への契機となりました。

戦後の日本と東洋の芸術、そして世界の芸術がどこへ向かうのか、対話しながら共に歩んだ2人の軌跡と、交友によって生まれた数々の作品たちを鑑賞する本展覧会。東洋と西洋の芸術の交差点となった1950年代の時代背景をも映し出す、貴重な展覧会となっています。

◆イサム・ノグチと長谷川三郎―変わるものと変わらざるもの

会期:2019年1月12日(土)~3月24日(日) ※休館日:木曜日(3月21日を除く)、3月22日(金)

会場:横浜美術館

神奈川県横浜市西区みなとみらい3-4-1

開館時間:10:00~18:00(入館は17:30まで) ※3月2日は20:30まで(入館は20:00まで)

詳細は公式サイト:https://yokohama.art.museum/special/2018/NoguchiHasegawa/

カッター1本で創り出す切り絵作品

日本古来の伝統芸のひとつでもあるハサミ芸。最近では、ハサミをカッターに持ち替えて、より細密に仕上げるレース切り絵などもあり、アートとして高く評価されています。

日比谷シャンテにある複合型のブックショップ「HMV&BOOKS HIBIYA COTTAGE」で、1月21日(月)まで開催されている『切り師 長屋明 奇跡の切り絵展』。カッターを使ってわずか0.1㎜の線を切り出し、ダイナミックな構図で仕上げる「糸切り絵」シリーズや「アニメヒーロー」シリーズ、毛筆の筆跡をそのまま切り抜く「書を切る」シリーズなどが好評の切り絵アーティスト長屋明氏の作品を多数展示するほか、作品の一部は購入することもできるそう。また、1月13日(日)には、長屋氏がレクチャーしながら切り絵体験ができる実演セミナーも企画されています。

毛筆の繊細な筆致まで切り絵で表現する「書を切る」シリーズ

元々は寿司職人の笹バランの細工に興味を持ち、独学で切り絵を始めたという長屋氏。2011年から切り絵アーティストとして活動を開始し、2012年にはニューヨークで個展を開催するなど、国内外で創作活動を続けています。

今回の展覧会では、作品を手に取るように近くで見られるほか、作者本人から実際に指導が受けられるセミナーもあり、趣味として切り絵を始めてみたい方にもおすすめ。気に入った作品は購入して手元で楽しむことができるのもこの展覧会の魅力です。

大胆な構図と細やかな線が織りなす切り絵アートには、ため息が出るばかり。繊細に切り取られた作品の隅々までじっくり鑑賞できる貴重な機会ですから、年始のお買い物のついでに日比谷へ足を運んでみてはいかがでしょう。

◆切り師 長屋明 奇跡の切り絵展

開催期間:2018年12月27日(木)~2019年1月21日(月)

開催場所:HMV&BOOKS HIBIYA COTTAGE ギャラリースペース(日比谷シャンテ3F)

開催時間:11:00〜20:00

入場料:無料

◆店内・実演セミナー開催

開催日時:2019年1月13日(日) ①12時~ ②15時~ ③17時~

参加費:3,000円(税込)※材料費込

公式サイト・申し込み詳細:https://www.hmv.co.jp/news/article/1811270010/